文章探讨了试管婴儿技术与基因编辑结合的未来走向。介绍了二者的发展现状,阐述了结合带来的愿景、挑战,强调法律监管的必要,认为应谨慎对待,让科技在符合伦理下造福人类 。

试管婴儿技术:基因编辑的未来

在当今科技飞速发展的时代,试管婴儿技术已经不再是一个陌生的词汇。它为无数因各种原因无法自然受孕的家庭带来了拥有孩子的希望。而随着基因编辑技术的兴起,试管婴儿技术似乎迎来了一个全新的发展方向,那就是二者的结合,开启一个充满无限可能的未来。

首先,咱们来聊聊试管婴儿技术。这项技术从诞生之初就备受关注。1978年,世界上第一个试管婴儿路易丝·布朗诞生,这一里程碑事件标志着人类在辅助生殖领域迈出了历史性的一步。随着时间的推移,试管婴儿技术不断发展和完善。据相关统计数据显示(如下表):

| 年份 | 全球试管婴儿诞生数量(大致) |

|---|---|

| 1980年 | 约100例 |

| 1990年 | 约10万例 |

| 2000年 | 约100万例 |

| 2010年 | 约500万例 |

| 2020年 | 超过800万例 |

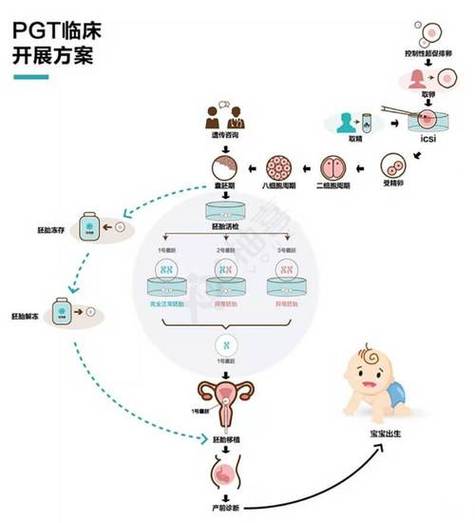

从这个表格中我们可以清晰地看到,试管婴儿技术的应用越来越广泛,帮助了众多家庭圆了生育梦。它主要是通过体外受精的方式,将卵子和精子在实验室环境中结合,形成胚胎后再移植到女性子宫内。

基因编辑技术的崭露头角

基因编辑技术则是近些年来生命科学领域的一颗耀眼明星。简单来说,基因编辑就像是一把神奇的“剪刀”,能够对基因进行精准的“剪切”和“粘贴”。其中,CRISPR/Cas9技术尤为突出,它的出现让基因编辑变得更加高效和准确。科学家们利用这项技术,可以对特定的基因进行修改、删除或者添加。

比如说,对于一些患有遗传性疾病的家庭,通过基因编辑技术,就有可能在胚胎阶段对致病基因进行修正。像镰刀型细胞贫血症,这是一种由于基因突变导致的血液疾病。在传统的医疗手段下,很难从根本上治愈。但如果结合试管婴儿技术和基因编辑技术,就有可能在胚胎时期对导致这种疾病的基因突变进行修复,从而让孩子从根源上避免患上这种疾病。

二者结合的美好愿景

试管婴儿技术与基因编辑技术的结合,无疑为未来的生殖医学带来了巨大的想象空间。一方面,对于那些有遗传病史的家庭,通过在试管婴儿过程中运用基因编辑技术,可以大大降低后代患遗传疾病的风险。这不仅可以减轻家庭的负担,也有利于提高整个社会的人口素质。

另一方面,从长远来看,这种结合还有可能实现对人类某些优良基因的筛选和强化。虽然目前这方面还存在很多伦理和技术上的争议,但不可否认的是,这为人类的进化和发展提供了一种新的思路。比如说,有可能通过基因编辑让孩子在某些方面具有更优秀的天赋,如更强的免疫力、更高的智力等。

面临的挑战与争议

然而,这一美好前景的背后也面临着诸多挑战和争议。从伦理道德层面来看,基因编辑涉及到对人类生殖细胞的操作,这引发了广泛的担忧。一旦基因编辑技术被滥用,可能会出现“设计婴儿”的情况,这将严重违背人类的伦理道德准则。想象一下,如果可以按照父母的意愿随意定制孩子的外貌、智力等特征,那么人类社会的公平性和多样性将会受到极大的冲击。

从技术层面来讲,基因编辑技术虽然已经取得了很大的进步,但仍然存在一些不确定性。比如,基因编辑可能会引发一些意想不到的基因突变,从而带来新的健康问题。而且,目前对于基因编辑的长期影响还缺乏足够的研究,我们无法确定这些经过基因编辑的孩子在未来的生活中是否会面临潜在的风险。

法律监管的必要性

鉴于这些挑战和争议,加强法律监管就显得尤为重要。世界各国都在积极制定相关的法律法规来规范基因编辑技术在试管婴儿领域的应用。例如,我国明确规定,禁止以生殖为目的对人类生殖细胞进行基因编辑活动。这一规定旨在确保技术的应用是在合法、安全和符合伦理道德的框架内进行。

同时,国际社会也在加强合作,共同探讨如何建立一套科学合理的监管机制。只有通过严格的法律监管,才能在推动技术进步的同时,最大程度地保护人类的利益和尊严。

未来的发展方向

尽管面临诸多挑战,但我们不能忽视试管婴儿技术与基因编辑技术结合所带来的巨大潜力。未来,科学家们可能会在不断完善技术的同时,更加注重伦理道德和法律规范的研究。一方面,继续提高基因编辑技术的精准性和安全性,降低潜在风险;另一方面,深入探讨如何在符合伦理道德的前提下,合理应用这项技术来解决更多的医学难题。

也许在不久的将来,我们能够看到更多针对特定遗传疾病的基因编辑试管婴儿案例,这些孩子将不再受到家族遗传疾病的困扰,健康快乐地成长。同时,随着技术的发展和社会观念的逐渐转变,我们也需要不断反思和调整我们的伦理道德观念,以更好地适应这一新技术带来的变化。

总之,试管婴儿技术与基因编辑技术的结合是一把双刃剑,它既为人类的生殖医学带来了前所未有的机遇,也带来了诸多挑战。我们需要以谨慎和负责任的态度来对待这一技术,在追求科技进步的同时,坚守人类的伦理道德底线,让科技真正造福人类。

圆梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。