本文详细介绍了试管婴儿细胞的含义,包括精子、卵子、受精卵和胚胎细胞。阐述了其在辅助生殖、医学研究、再生医学领域的应用场景,同时探讨了面临的技术挑战与伦理问题,展现该领域的现状与前景。

# 试管婴儿细胞:探索微观世界的神奇力量

在科技飞速发展的今天,试管婴儿技术已经不再是一个陌生的词汇。这项技术为许多渴望拥有孩子却面临生育难题的家庭带来了希望。而在试管婴儿技术背后,试管婴儿细胞扮演着至关重要的角色。那么,试管婴儿细胞究竟是什么?又有哪些应用场景呢?让我们一起来揭开它神秘的面纱。

## 一、试管婴儿细胞的具体含义

简单来说,试管婴儿细胞就是在试管婴儿技术操作过程中涉及到的各类细胞。这其中主要包括精子、卵子、受精卵以及胚胎细胞。

精子,是男性生殖细胞,别看它在显微镜下只是一个小小的、带着尾巴的细胞,却蕴含着男性的遗传信息。正常男性每次射精会排出数以亿计的精子,但并不是每一个精子都具有使卵子受精的能力。根据世界卫生组织的统计数据,如下表所示:

|项目|数值|

| ---- | ---- |

|精液量|≥1.5ml|

|精子浓度|≥15×10⁶/ml|

|精子总活力|≥40%|

|前向运动精子|≥32%|

这些标准确保了有足够数量和质量的精子参与到受精过程中。

卵子则是女性的生殖细胞,它比精子要大得多,是人体内最大的细胞。每个月,女性卵巢通常会排出一颗成熟的卵子。卵子携带了女性的遗传物质,是新生命孕育的重要基础。

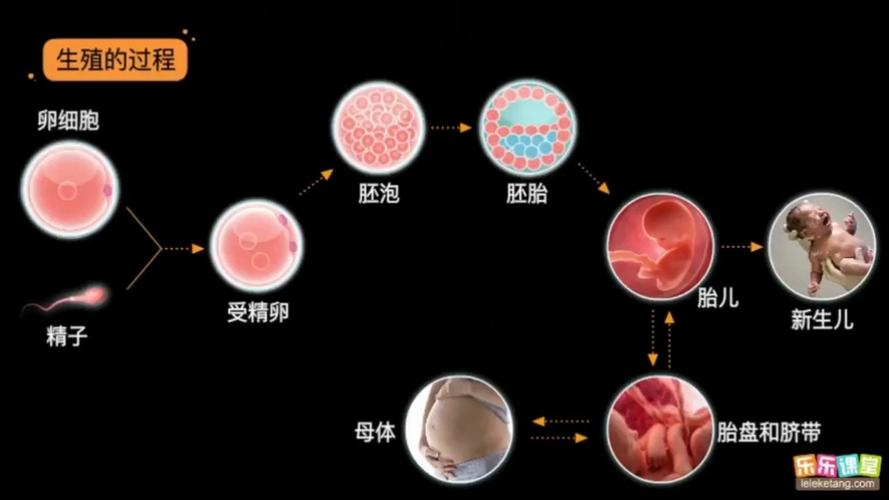

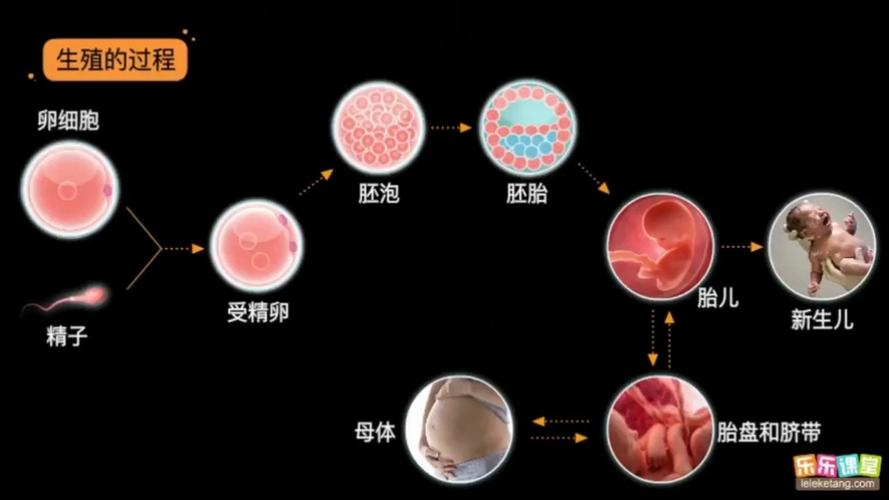

当精子与卵子成功结合,就形成了受精卵。这是一个全新的开始,受精卵开始进行细胞分裂,逐渐发育成胚胎。胚胎细胞是由受精卵分裂而来,在发育过程中,这些细胞会逐渐分化,形成不同的组织和器官。可以说,试管婴儿细胞就是开启新生命大门的钥匙。

## 二、试管婴儿细胞的应用场景

### 辅助生殖领域

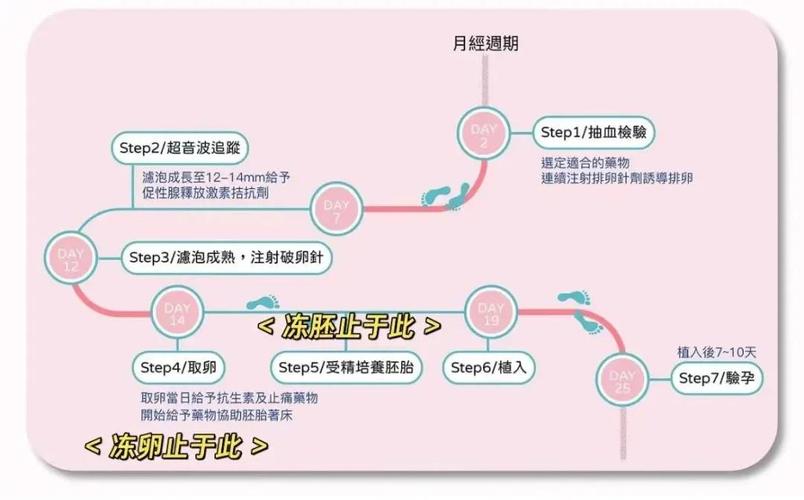

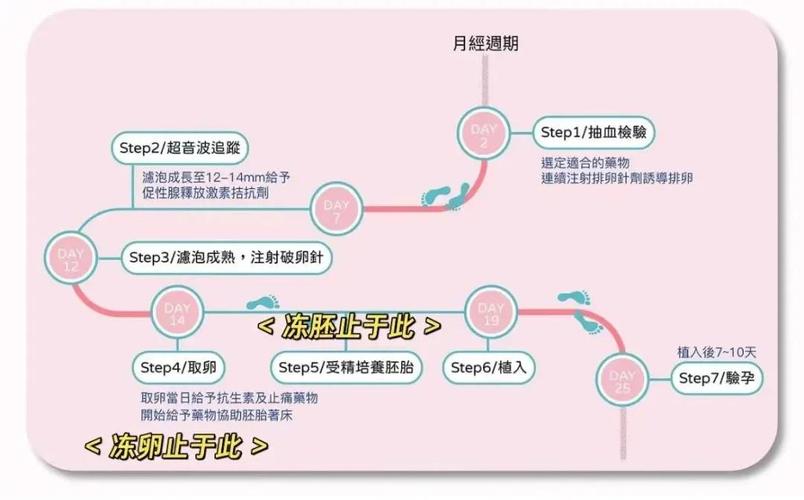

这是试管婴儿细胞最主要的应用场景。对于那些因为各种原因无法自然受孕的夫妇来说,试管婴儿技术为他们提供了生育的可能。比如,有些女性由于输卵管堵塞,精子和卵子无法在体内自然结合,这时候就可以通过体外受精的方式,将取出的精子和卵子放在实验室的培养皿中,让它们自然结合或者通过单精子注射技术使卵子受精,形成受精卵后再将其移植回女性子宫内。

数据显示,全球每年有大量的试管婴儿诞生。以美国为例,根据美国辅助生殖技术协会(SART)的报告,2019 年美国通过试管婴儿技术出生的婴儿数量超过 7 万例。这些新生命的诞生都离不开试管婴儿细胞的应用。

### 医学研究领域

试管婴儿细胞为医学研究提供了宝贵的资源。研究人员可以利用这些细胞来研究人类胚胎发育的奥秘。通过对受精卵和胚胎细胞的研究,我们能够了解细胞是如何分化形成不同组织和器官的,这对于解开生命起源和发育的谜题具有重要意义。

同时,试管婴儿细胞也被用于研究一些遗传性疾病。有些夫妇携带某些遗传性疾病的基因,通过对试管婴儿细胞进行基因检测和分析,研究人员可以提前了解胚胎是否携带致病基因,从而为预防和治疗这些遗传性疾病提供依据。例如,对于患有地中海贫血的夫妇,通过对试管婴儿细胞的基因检测,可以筛选出不携带致病基因的胚胎进行移植,避免患儿的出生。

### 再生医学领域

随着再生医学的发展,试管婴儿细胞也在这一领域展现出了巨大的潜力。胚胎干细胞具有自我更新和分化成各种细胞类型的能力。科学家们希望利用胚胎干细胞来修复受损的组织和器官。比如,对于患有帕金森病的患者,研究人员尝试将胚胎干细胞诱导分化为神经细胞,然后移植到患者体内,以替代受损的神经细胞,改善患者的症状。虽然目前这项技术还处于研究阶段,但已经取得了一些令人鼓舞的成果。

## 三、面临的挑战与伦理思考

然而,试管婴儿细胞的应用也面临着一些挑战和伦理问题。从技术层面来看,试管婴儿的成功率并不是 100%。即使在医疗技术较为发达的国家,试管婴儿的成功率也大概在 30% - 50%左右。这其中涉及到很多因素,比如卵子和精子的质量、女性的年龄、子宫环境等等。

在伦理方面,试管婴儿技术引发了一系列的讨论。比如,对于多余的胚胎该如何处理?是将其冷冻保存、捐赠给其他患者还是销毁?这些问题都没有一个简单的答案。另外,基因编辑技术在试管婴儿细胞中的应用也引发了广泛的担忧。如果通过基因编辑改变了胚胎的基因,这是否会打破自然的遗传规律,带来不可预测的后果?

试管婴儿细胞是一个充满神奇和挑战的领域。它为无数家庭带来了生育的希望,在医学研究和再生医学等领域也发挥着重要作用。但我们在享受这项技术带来的便利的同时,也需要谨慎地面对它所带来的挑战和伦理问题,确保其在科学、合理、合法的轨道上发展,为人类的健康和幸福做出更大的贡献。

在未来,随着科技的不断进步,我们有理由相信试管婴儿细胞的应用将会更加广泛和成熟,为人类的生殖健康和医学发展带来更多的惊喜。让我们拭目以待,共同见证这个微观世界的神奇力量为我们带来的改变。

免责声明:

圆梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。