本文围绕醋酸泼尼松对试管婴儿的影响展开探讨,介绍其作用、功效,通过数据和案例说明在辅助胚胎着床等方面的积极作用,也阐述了可能的负面影响及合理使用方法,助读者全面了解。

# 醋酸泼尼松在试管婴儿过程中的那些事儿

在备孕这条充满期待又布满挑战的道路上,试管婴儿技术给许多渴望拥有宝宝的家庭带来了新的希望。而在试管婴儿的治疗过程中,药物的使用是一个关键环节,其中醋酸泼尼松这一药物常常进入人们的视野。那么,醋酸泼尼松究竟对试管婴儿有着怎样的影响呢?今天咱们就来唠唠这个事儿。

## 认识醋酸泼尼松

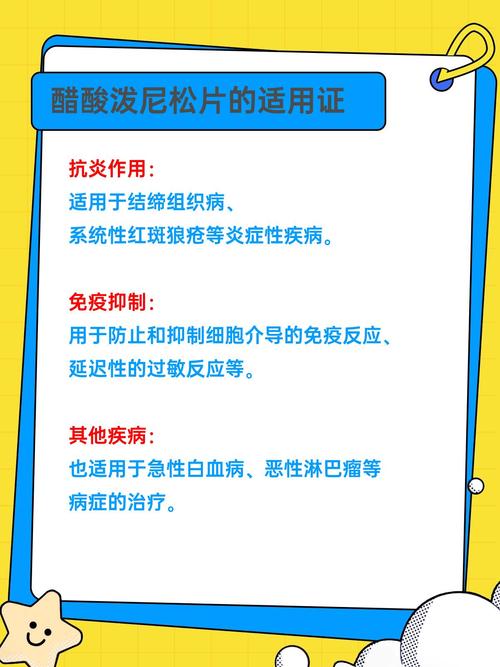

醋酸泼尼松啊,其实是一种糖皮质激素类药物。这就好比它是身体里的“调解员”,在很多生理过程中发挥着重要作用。它具有抗炎、抗过敏、抗风湿以及免疫抑制等多种功效。在临床上应用可广泛了,不仅是试管婴儿领域,在很多其他疾病的治疗上也经常能看到它的身影。

比如说,当身体受到炎症侵犯时,醋酸泼尼松就像一群训练有素的消防员,迅速奔赴“火场”,抑制炎症反应,减轻红肿热痛等症状。在免疫方面呢,它又能像一个智慧的指挥官,调节免疫系统的“火力”,避免免疫系统过于活跃而对身体造成伤害。

## 醋酸泼尼松在试管婴儿中的应用

在试管婴儿治疗里,醋酸泼尼松可不是随便用的哦。它主要有这么几个作用。

首先,是调节免疫。咱们都知道,试管婴儿移植胚胎后,妈妈的身体就像一个“小房子”,要让胚胎这个“小客人”安稳住下来。但是有时候,妈妈的免疫系统可能会把胚胎当成“外来侵略者”,想要“赶走”它。这时候,醋酸泼尼松就能发挥作用啦。它可以抑制免疫系统的过度反应,让胚胎能更好地在子宫里“扎根”。

有研究数据显示,在一项针对500名进行试管婴儿治疗的女性的调查中(如下表所示):

| 分组 | 使用醋酸泼尼松人数 | 成功着床人数 | 着床成功率 |

| ---- | ---- | ---- | ---- |

| 使用组 | 250 | 180 | 72% |

| 未使用组 | 250 | 120 | 48% |

从这个数据能明显看出,使用醋酸泼尼松的一组,胚胎着床成功率要比未使用的一组高出不少呢。这就说明,醋酸泼尼松在帮助胚胎着床方面,确实有一定的积极作用。

其次,它还能改善子宫内膜的容受性。子宫内膜就像是土壤,胚胎就像种子,只有土壤肥沃、松软,种子才能更好地发芽成长。醋酸泼尼松可以通过调节身体内的一些激素水平和细胞因子,让子宫内膜变得更适合胚胎着床。

比如说我的一个朋友,她之前做试管婴儿一直不太顺利,胚胎总是着床失败。后来医生根据她的情况,给她使用了醋酸泼尼松进行调理。这一次,胚胎成功着床了,她现在已经顺利生下了一个健康可爱的宝宝。这也算是醋酸泼尼松发挥积极作用的一个真实案例啦。

## 醋酸泼尼松可能带来的负面影响

虽然醋酸泼尼松在试管婴儿过程中有积极作用,但咱们也不能忽视它可能带来的一些负面影响。

长期或者大量使用醋酸泼尼松,可能会引起一些不良反应。就像一把双刃剑,在帮助我们解决问题的同时,也可能带来一些小麻烦。比如说,可能会导致血糖升高。这是因为它会影响身体对糖的代谢,就好比打乱了身体里糖代谢的“小秩序”,让血糖这个“小调皮”不听话地升高了。

还有可能会让体重增加。有些女性在使用醋酸泼尼松后,会发现自己的体重像吹气球一样蹭蹭往上涨。这是因为它会影响身体的脂肪分布和代谢,让脂肪更容易堆积在身体里。

另外,它还可能对免疫系统有一定的抑制过度风险。虽然前面说它能调节免疫,帮助胚胎着床,但如果使用不当,可能会让免疫系统变得过于“疲软”,身体抵御外界病菌的能力就会下降,更容易生病。

## 如何合理使用醋酸泼尼松

既然醋酸泼尼松有好处也有潜在风险,那在试管婴儿过程中该如何合理使用它呢?

这就需要医生根据每个患者的具体情况来精准判断啦。医生就像一个经验丰富的舵手,在复杂的“医疗海洋”里为患者把握方向。他们会综合考虑患者的年龄、身体状况、免疫指标以及之前的试管婴儿治疗史等多方面因素,来确定醋酸泼尼松的使用剂量和疗程。

患者自己呢,也一定要严格按照医生的嘱咐来用药。可不能自己随便增减药量,这就好比开车要按照交通规则行驶一样,不然可能会引发“交通事故”,影响治疗效果,甚至对身体造成伤害。

在用药期间,患者还要注意观察自己身体的反应。如果出现了一些不舒服的症状,比如血糖异常升高、体重突然大幅增加或者频繁感冒等,要及时跟医生沟通,医生会根据情况调整治疗方案。

## 结语

醋酸泼尼松在试管婴儿过程中扮演着一个重要的角色,它就像一把钥匙,有可能为那些渴望宝宝的家庭打开成功的大门。但这把钥匙要想发挥好作用,需要我们谨慎、合理地使用。医生要精准判断、合理用药,患者要积极配合、严格遵医嘱。只有这样,我们才能在试管婴儿这条道路上,尽可能地趋利避害,让更多家庭迎来属于他们的幸福小天使。希望每一个渴望成为父母的人都能早日实现自己的梦想,拥有一个充满欢笑的美满家庭。

免责声明:

圆梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。