本文详细介绍了试管婴儿技术,包括其概念、适用原因,还分阶段阐述了试管婴儿的流程,如前期检查、促排卵等,同时提及成功率的影响因素,旨在让读者全面了解这一辅助生殖技术。

深入了解试管婴儿技术及流程

在现代社会,越来越多的家庭因为各种原因面临着生育难题。而试管婴儿技术,就像一束光照进了这些家庭,给他们带来了拥有孩子的希望。今天咱们就好好唠唠这试管婴儿技术到底是怎么一回事,以及它的具体流程。 先来说说啥是试管婴儿技术。简单来讲,试管婴儿并不是在试管里长大的婴儿哦。它是一种辅助生殖技术,是把卵子和精子都取出来,让它们在体外的实验室环境里自然结合或者通过人工方式使其结合形成受精卵,然后再把受精卵培养成胚胎,最后将胚胎移植回女性的子宫里,让它在子宫里着床、发育,直到分娩。这就好比把原本在地里播种的过程,拿到了温室里先培育幼苗,等幼苗长得差不多了,再移栽到地里。 那为啥会有这么多家庭需要借助试管婴儿技术来生育呢?这背后的原因可不少。咱们来看看下面这组数据:| 导致生育困难的原因 | 占比 |

|---|---|

| 输卵管因素 | 25% - 35% |

| 排卵障碍 | 20% - 30% |

| 男方精液异常 | 20% - 30% |

| 子宫内膜异位症 | 5% - 10% |

| 不明原因不孕 | 10% - 20% |

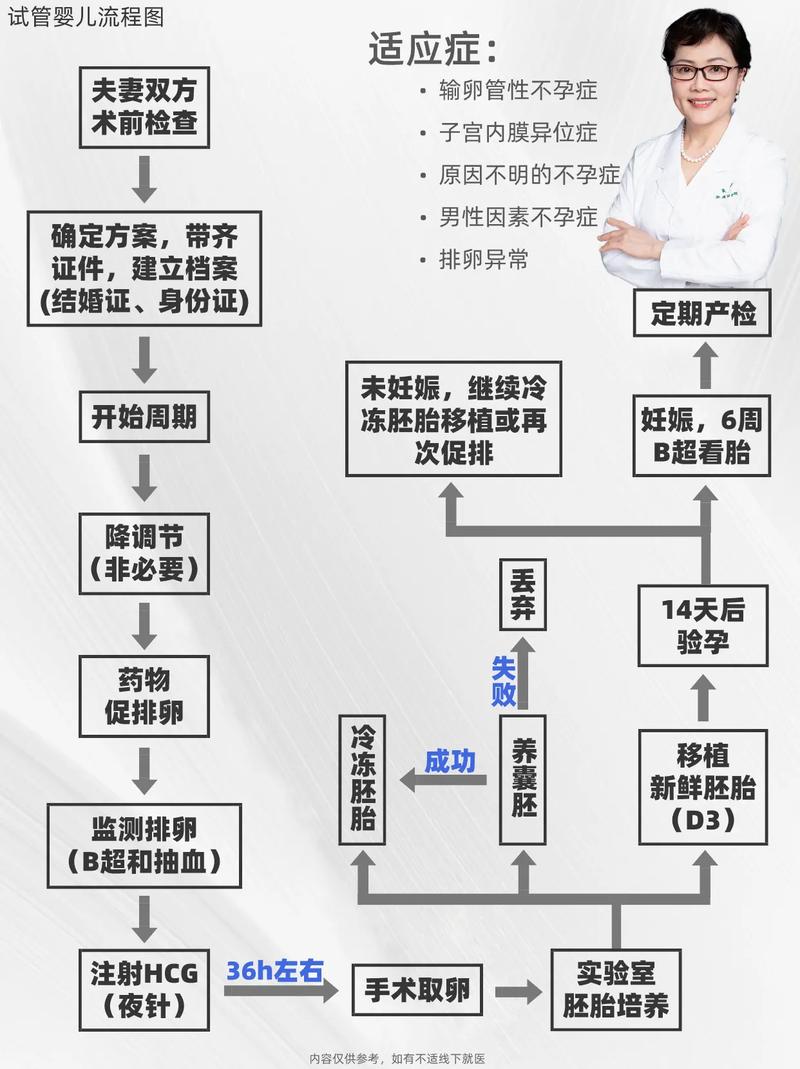

前期检查阶段

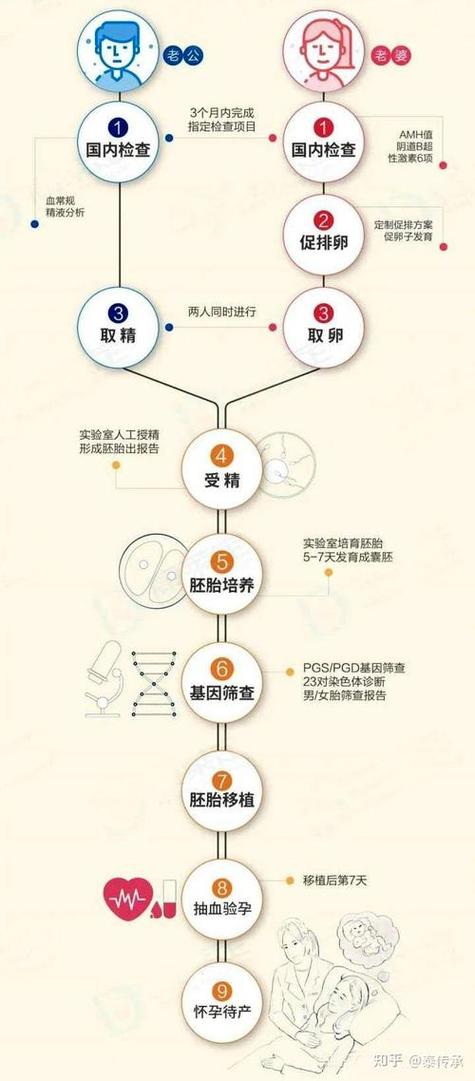

这就好比盖房子前要先勘察地基一样,做试管婴儿之前,夫妻双方都得进行全面的身体检查。女方要检查性激素六项、甲状腺功能、妇科超声、输卵管造影等项目,男方则要检查精液常规、传染病筛查等。通过这些检查,医生能了解夫妻双方的身体状况,判断是否适合做试管婴儿,也能为后续的治疗方案提供依据。比如说,如果女方的输卵管造影显示输卵管堵塞,那就可能需要采取试管婴儿技术来帮助受孕。促排卵阶段

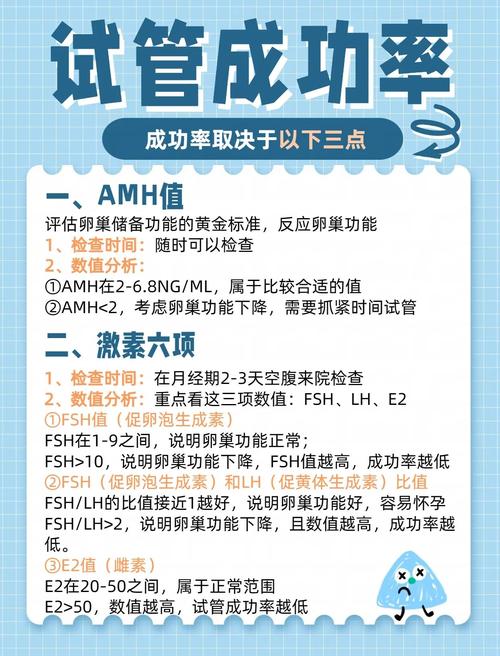

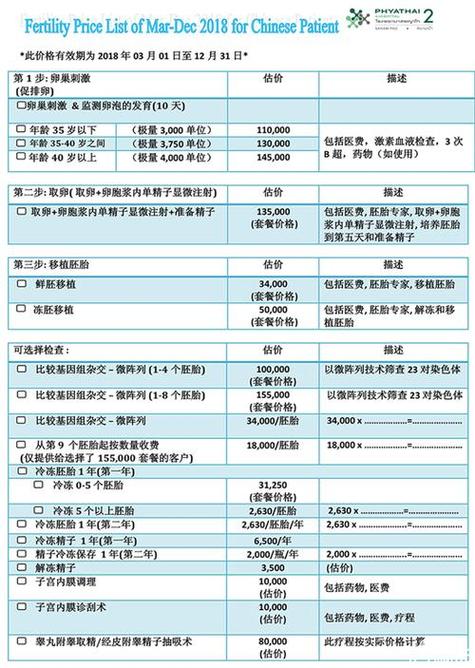

正常情况下,女性每个月一般只排一个卵子。但在试管婴儿过程中,为了能获取多个卵子,提高受孕成功率,就需要进行促排卵治疗。医生会根据女方的年龄、卵巢功能等情况,制定个性化的促排卵方案,通过注射促排卵药物,让卵巢里的多个卵泡同时发育成熟。这就像是给一片果园里的果树都施了肥,让它们都能茁壮成长,结出更多的果实。 在这个阶段,女方需要定期到医院进行超声检查和激素水平测定,医生会根据卵泡的发育情况来调整药物剂量。一般来说,促排卵过程大约需要8 - 14天。 这里给大家分享个案例,我有个朋友小丽,她卵巢功能不太好,一开始促排卵的时候卵泡发育得不太理想。医生根据她的情况调整了药物剂量,经过一段时间的努力,终于成功获取了多个质量不错的卵子,为后续的治疗打下了好基础。取卵取精阶段

当卵泡发育成熟后,就到了取卵的时候。取卵一般是在超声引导下进行的,通过一根细细的穿刺针,从阴道进入卵巢,把卵泡里的卵子取出来。这个过程会进行麻醉,所以女方不会感觉到太多疼痛。 在女方取卵的同时,男方需要通过手淫的方式取精。取出来的精子和卵子会被立即送到实验室,让它们在合适的环境里“相遇”。体外受精阶段

在实验室里,卵子和精子有两种结合方式。一种是自然受精,就像在体内一样,让精子和卵子自然结合形成受精卵。另一种是单精子注射技术,对于那些精子质量不太好或者自然受精困难的情况,医生会挑选出一条优质的精子,直接注射到卵子里,帮助它们结合。这就像是给两个不太容易“牵手”的人,直接牵到了一起。 受精后的受精卵会在实验室里继续培养,一般培养3 - 5天,发育成胚胎。胚胎移植阶段

培养好的胚胎就该回到妈妈的子宫里“安家”啦。医生会通过一根细细的导管,将胚胎轻柔地移植到女方的子宫内。这个过程就像是把一颗珍贵的种子种到肥沃的土壤里。移植后,女方需要卧床休息一会儿,但也不用过于紧张,正常的生活活动还是可以进行的,只要避免剧烈运动和重体力劳动就行。黄体支持与验孕阶段

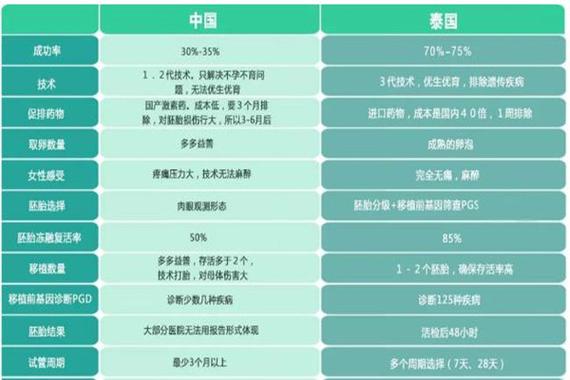

胚胎移植后,为了让胚胎能更好地着床和发育,女方需要进行黄体支持治疗,一般是通过注射黄体酮或者口服孕激素类药物来补充黄体功能。 在移植后的12 - 14天左右,女方就可以通过抽血检查人绒毛膜促性腺激素(hCG)水平来确定是否怀孕。如果hCG水平升高,那就说明怀孕成功啦;要是没有升高,也别太灰心,可能只是这一次不太幸运,还可以和医生商量下一步的治疗方案。 我认识的一对夫妻,第一次试管婴儿移植后没有成功,他们特别沮丧。但他们没有放弃,和医生一起分析原因,调整治疗方案,第二次移植就成功怀上了宝宝,现在孩子都已经健康出生了。 试管婴儿技术虽然给很多家庭带来了希望,但它也不是百分百成功的。成功率会受到很多因素的影响,比如女方的年龄、卵巢功能、子宫环境,男方的精子质量等等。一般来说,年轻、身体状况好的夫妻成功率相对会高一些。 总的来说,试管婴儿技术是一项了不起的医学成就,它为无数因生育问题而困扰的家庭带来了新的希望。但这个过程并不轻松,需要夫妻双方共同努力,保持积极的心态,和医生密切配合。希望每一个渴望拥有宝宝的家庭都能早日梦想成真。

圆梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。