本文回顾了试管婴儿技术的诞生历程、在中国及全球的发展现状,探讨了其面临的挑战与争议,并对未来进行展望,展现了这项技术为不孕不育家庭带来希望及在生殖医学领域的重要意义 。

试管婴儿:历史回顾与未来展望

嘿,朋友们!在咱们生活的这个时代,科技的发展简直日新月异。就拿试管婴儿这项技术来说吧,它可是给很多渴望拥有宝宝的家庭带来了新的希望。今天呀,咱们就好好唠唠试管婴儿的前世今生,再展望展望它的未来。

试管婴儿的诞生历程

试管婴儿技术的起源,那得追溯到很久以前啦。早在上个世纪,科学家们就开始了对这一领域的探索。在当时,很多夫妻因为各种原因面临着生育难题,传统的方法已经无法解决他们的困扰,于是,科学家们就踏上了这条充满挑战的研究之路。

1978 年,这可是一个具有里程碑意义的年份。世界上第一例试管婴儿在英国诞生,这个名叫路易丝·布朗的小女孩,就像是一颗希望的种子,开启了人类生殖医学的新篇章。她的诞生,标志着试管婴儿技术从理论走向了实践,为无数不孕不育家庭带来了光明。

下面咱们来看看一组数据,了解一下试管婴儿技术发展初期的情况。根据相关统计:

| 年份 | 全球试管婴儿诞生数量 |

|---|---|

| 1978 年 | 1 例 |

| 1980 年 | 约 100 例 |

| 1985 年 | 约 1000 例 |

从这组数据可以看出,在试管婴儿技术诞生的初期,虽然发展速度不算特别快,但每一个新生命的诞生都是一次巨大的突破。随着时间的推移,这项技术在全球范围内得到了越来越广泛的应用和发展。

试管婴儿技术在中国的发展

咱们中国在试管婴儿技术领域的发展也不落后哦。1988 年,中国大陆首例试管婴儿在北京诞生。这一声啼哭,同样震撼了整个中国生殖医学领域。从此以后,中国的试管婴儿技术便踏上了快速发展的道路。

这些年来,国内各大医院纷纷开展试管婴儿相关的研究和临床服务。越来越多的不孕不育患者选择通过试管婴儿技术来实现自己的生育梦想。下面这组数据能让大家更直观地感受到中国试管婴儿技术的发展:

| 年份 | 中国试管婴儿诞生数量 |

|---|---|

| 1988 年 | 1 例 |

| 2000 年 | 约 1000 例 |

| 2010 年 | 约 10000 例 |

| 2020 年 | 约 100000 例 |

你瞧瞧,这增长速度多快呀!这不仅体现了中国医疗技术水平的不断提高,也反映出了这项技术对众多家庭的重要性。

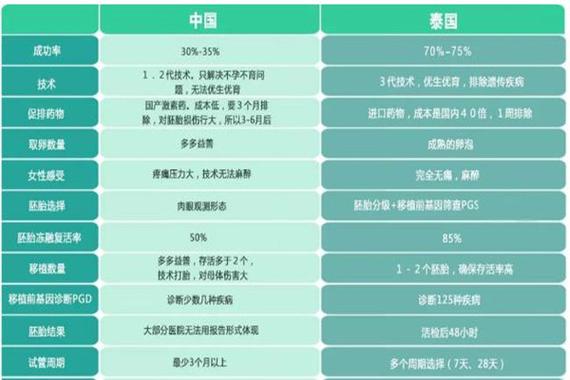

试管婴儿技术的发展现状

如今,试管婴儿技术已经相当成熟啦。从最初的第一代试管婴儿技术,到第二代、第三代,每一次的升级都为患者带来了更好的治疗效果。

第一代试管婴儿技术,主要是针对女性输卵管堵塞等问题,通过将卵子和精子取出体外,在培养皿中自然结合,然后再将受精卵移植回女性子宫内。第二代试管婴儿技术则是针对男性精子质量差等问题,采用单精子注射技术,直接将精子注射到卵子内,大大提高了受精成功率。而第三代试管婴儿技术呢,更厉害啦!它可以在胚胎移植前对胚胎进行基因检测,筛选出健康的胚胎进行移植,有效避免了一些遗传性疾病的传递。

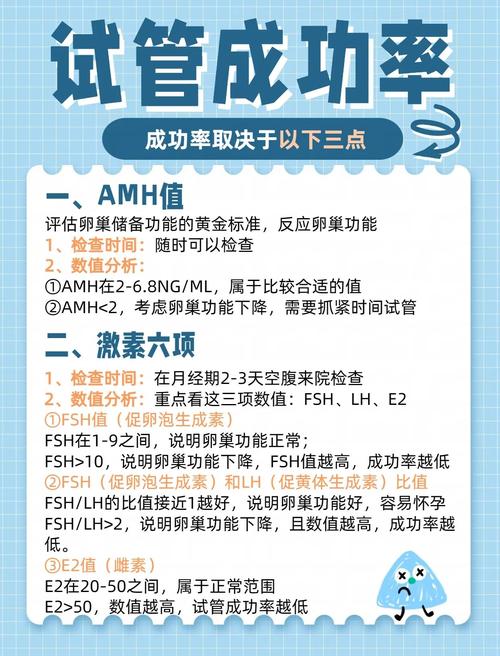

根据相关机构的统计,目前全球范围内,第三代试管婴儿技术的应用比例在不断上升:

| 年份 | 第三代试管婴儿技术应用占比 |

|---|---|

| 2015 年 | 约 20% |

| 2020 年 | 约 30% |

这说明大家对生育健康宝宝的关注度越来越高,也反映了技术的进步让人们有了更多的选择。

试管婴儿技术面临的挑战与争议

不过呢,试管婴儿技术在发展的过程中,也面临着一些挑战和争议。首先,从技术层面来说,虽然成功率在不断提高,但仍然不是百分百。而且,试管婴儿治疗过程中,女性需要经历促排卵、取卵等一系列复杂的操作,这对女性的身体会有一定的影响。

在伦理道德方面,也存在一些争议。比如说,多胚胎移植可能会导致多胞胎的出现,这对母婴的健康都有一定的风险。还有就是基因检测技术的应用,会不会引发一些基因歧视等问题,也是大家关注的焦点。

但咱们也得客观地看这些问题,科技的发展总是伴随着挑战和争议的。随着技术的不断完善和相关法律法规的健全,这些问题也在逐步得到解决。

试管婴儿技术的未来展望

展望未来,试管婴儿技术有望取得更大的突破。一方面,技术会越来越精准、高效。科学家们正在研究如何进一步提高试管婴儿的成功率,减少对女性身体的伤害。比如说,研发更温和的促排卵药物,改进胚胎培养技术等。

另一方面,随着基因编辑技术等前沿科技的发展,试管婴儿技术可能会与这些技术相结合。这也许能为一些患有特殊遗传性疾病的家庭带来彻底治愈的希望。不过,在这个过程中,我们也要高度重视伦理道德和法律规范,确保技术的发展是造福人类的。

朋友们,试管婴儿技术的发展历程真的是一部充满奇迹和挑战的奋斗史。它为无数家庭带来了幸福和欢笑,也推动了人类生殖医学的进步。相信在未来,它会在保障人类健康生育的道路上继续发光发热,创造更多的奇迹!让我们一起期待吧!

圆梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。