本文以主持人视角探讨设计试管婴儿的辩论。阐述其技术定义,分析支持与反对双方观点,强调需在科技进步与伦理道德、法律规范间找平衡,以推动其合理发展造福人类 。

设计试管婴儿:一场激烈的辩论主持探讨

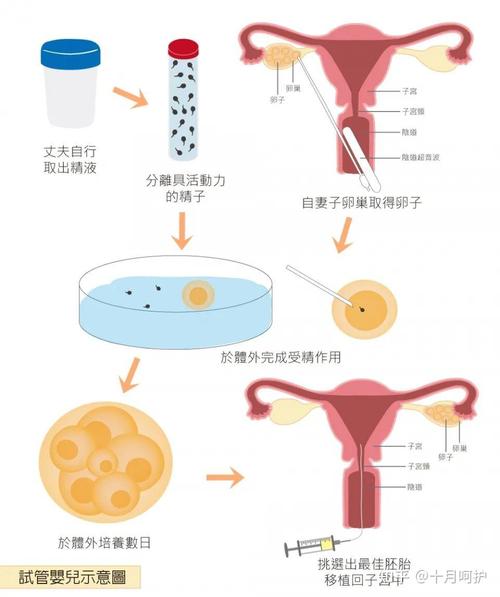

在当今科技飞速发展的时代,“设计试管婴儿”这一话题就像一颗投入平静湖面的巨石,激起了千层浪,引发了各界广泛的讨论和激烈的辩论。今天,咱们就以主持人的视角,来深入探讨这场意义深远的辩论。 首先,咱们得搞清楚啥是设计试管婴儿。简单来说,设计试管婴儿就是在试管婴儿技术的基础上,对胚胎进行基因检测和筛选,按照人们预先设定的某些特征,比如性别、某些基因性状等,来选择合适的胚胎植入母体,以生出符合特定要求的婴儿。这听起来是不是有点像科幻电影里的情节,但它确确实实已经来到了我们的现实生活中。 咱们先来说说支持设计试管婴儿的一方观点。从医疗角度来看,这一技术对于一些患有严重遗传性疾病的家庭来说,无疑是一道希望之光。根据相关统计数据(如下表所示): |疾病名称|发病率(每出生人口中)| | ---- | ---- | |囊性纤维化|1/2500| |血友病|1/5000 - 1/10000| |地中海贫血|在高发地区可达1/100 - 1/500| 这些严重的遗传性疾病给家庭和患者带来了巨大的痛苦和负担。通过设计试管婴儿技术,能够对胚胎进行基因检测,筛选出不携带致病基因的胚胎,从而避免这些疾病在下一代身上出现。比如说,有一对夫妻,双方都携带囊性纤维化的致病基因,传统生育方式下,他们的孩子有25%的概率会患上这种严重的疾病。而借助设计试管婴儿技术,就有可能生育一个健康的宝宝,从根源上杜绝了这种疾病的遗传,这对于这个家庭来说,是多么大的福音啊! 另外,从社会层面来看,设计试管婴儿技术在一定程度上有助于优化人口素质。随着科技的进步,我们可以通过合理运用这项技术,减少一些严重遗传性疾病患者的出生,这对于整个社会的医疗资源分配和发展都有着积极的意义。就好比我们给社会这辆大车减轻了一些不必要的负担,让它能够更加顺畅地向前行驶。 然而,事情总是有两面性的,反对设计试管婴儿的声音也非常强烈。伦理道德方面的担忧是大家最为关注的一点。有人认为,设计试管婴儿就像是在“定制”婴儿,把婴儿当成了一件可以按照自己意愿设计的商品,这严重违背了人类的尊严和伦理道德。我们一直以来都遵循着自然生育的规律,每个生命的诞生都是大自然的奇妙安排,而现在通过人为的方式去干预和设计,这是不是有点“逆天而行”了呢? 而且,设计试管婴儿可能会引发一系列的社会问题。比如说性别选择问题,如果这项技术被滥用,一些家庭可能会出于非医学目的选择婴儿的性别,这会导致社会性别比例失衡,进而引发一系列社会矛盾。曾经有个地区,因为传统观念重男轻女思想严重,在试管婴儿技术有了一定发展后,一些人通过各种手段进行非医学性别选择,导致该地区男女比例严重失调,给当地的婚姻、就业等社会秩序带来了很大的冲击。 再从法律层面来讲,目前对于设计试管婴儿的相关法律法规还不够完善。在没有严格规范和监管的情况下,这项技术很容易被滥用,这不仅会损害个体的权益,也会对整个社会的法治秩序造成破坏。就好比一辆没有刹车的汽车在马路上行驶,随时都可能引发危险。 作为这场辩论的主持人,我深刻地感受到了双方观点的碰撞和交锋。这两种观点都有其合理性和局限性,我们不能简单地肯定或否定设计试管婴儿技术。在科技发展的道路上,我们需要在追求进步和保障伦理道德、法律规范之间找到一个平衡点。 一方面,我们不能因为伦理道德和法律等方面的担忧就完全否定这项技术的发展。毕竟它对于一些患有严重遗传性疾病的家庭来说,是改变命运的希望。我们应该积极推动相关法律法规的完善,加强对设计试管婴儿技术的监管,确保这项技术在严格的规范下合理应用,真正造福那些有需要的人群。 另一方面,我们也必须高度重视伦理道德问题。科技的发展应该是为了人类的福祉,而不是破坏人类的基本价值观。我们要通过教育、宣传等方式,提高公众对伦理道德的认识,引导大家正确看待设计试管婴儿技术,让科技在符合人类伦理道德的框架内健康发展。 总之,设计试管婴儿这场辩论还会持续下去,它就像一面镜子,反映出我们在科技进步和人文关怀之间的纠结与探索。作为主持人,我希望通过今天的探讨,能让大家更加全面、深入地了解这一复杂的话题,也希望我们能够共同努力,找到一条让科技与人类和谐共生的发展道路。未来,我们期待看到设计试管婴儿技术在合理的规范和引导下,为人类的健康和幸福发挥出更大的作用,而不是成为引发社会混乱和伦理危机的源头。让我们拭目以待,共同见证科技发展的这一重要历程,在保障人类尊严和权益的基础上,迎接更加美好的明天。 在这场辩论中,我们看到了科技发展带来的机遇和挑战,也看到了人类对于未知领域探索时的理性思考和人文关怀。希望我们都能以开放、客观的态度去面对,为推动人类社会的进步贡献自己的智慧和力量。

圆梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。