本文围绕低孕酮女性进行试管婴儿展开,介绍了低孕酮原因、试管婴儿前后准备及过程中的应对策略,分享成功案例,旨在帮助低孕酮女性提高试管婴儿成功率,成功迎来新生命 。

低孕酮也能成功怀孕的试管婴儿指南

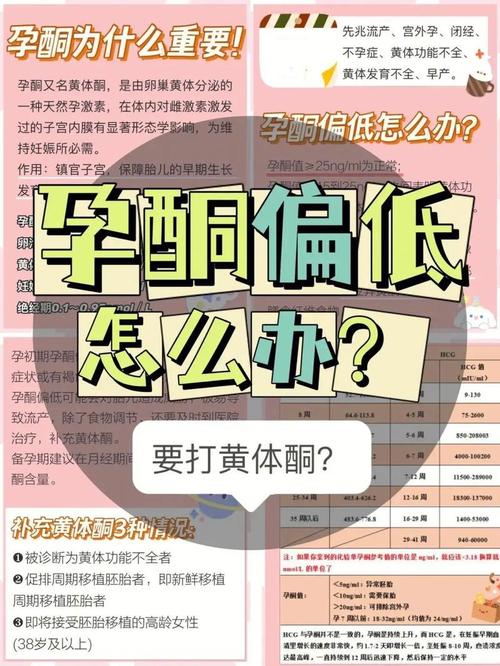

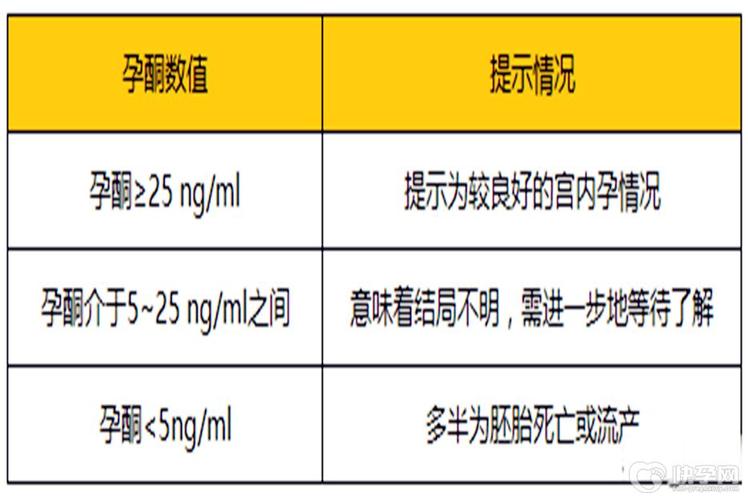

在备孕的道路上,不少朋友都遭遇过各种难题,其中低孕酮就是一个让人头疼不已的问题。对于那些尝试试管婴儿的夫妻来说,低孕酮更是像一座横亘在成功怀孕路上的大山。不过别担心,今天咱就来好好唠唠低孕酮情况下也能成功怀孕的试管婴儿那些事儿。 首先,咱得搞清楚啥是孕酮。孕酮啊,就好比是子宫里的“小管家”,它对维持子宫的正常环境,给胚胎提供一个舒适的“家”起着至关重要的作用。要是这个“小管家”不给力,也就是孕酮水平低了,胚胎就可能住得不安稳,容易出现问题。 据相关统计数据显示,在试管婴儿治疗周期中,大约有[X]%的女性会面临孕酮水平不理想的情况。这可不是个小数目啊,也就意味着每十个人里可能就有[X]个人会遇到这个麻烦事儿。下面咱们就来详细说说在低孕酮的状况下,怎么才能让试管婴儿之路更顺畅,成功迎来小宝贝。 ### 一、了解低孕酮的原因 想要解决问题,就得先找到根源。低孕酮的原因有不少。有的姐妹是因为自身内分泌失调,就好比身体里的“指挥中心”出了点小故障,导致激素分泌乱了套,孕酮自然就上不去了。还有些可能是卵巢功能不太好,卵巢就像一个“小工厂”,生产各种激素,要是这个“小工厂”的生产能力下降了,孕酮的产量也就跟着少了。另外,一些疾病,像多囊卵巢综合征等,也可能是造成低孕酮的“幕后黑手”。 举个例子,我认识的一位姐妹,她在做试管婴儿前检查就发现孕酮低。经过详细检查,原来是因为长期的作息不规律,熬夜成了家常便饭,导致内分泌失调,进而影响了孕酮的分泌。这就提醒咱们,生活习惯对身体的影响可不小啊。 ### 二、试管婴儿前的准备 在进行试管婴儿之前,针对低孕酮得做点准备工作。首先,要积极配合医生进行全面的身体检查,弄清楚低孕酮到底是啥原因造成的。只有找准了病因,才能“对症下药”。 然后,生活方式上可得改改了。这就好比给身体来个“大扫除”和“升级改造”。要保证充足的睡眠,每天至少睡够[X]个小时,让身体得到充分的休息。饮食也不能马虎,多吃一些富含维生素和矿物质的食物,像新鲜的蔬菜水果、豆类食品等,这些食物就像是给身体加的“营养剂”,对提高孕酮水平有帮助。运动也不能落下,适当的运动,比如每天散步[X]分钟或者做做瑜伽,能增强身体素质,改善内分泌,让身体的状态越来越好。 ### 三、试管婴儿过程中的应对策略 1. **药物调理** 在试管婴儿治疗过程中,医生一般会根据患者的具体情况,通过药物来补充孕酮。常见的药物有黄体酮胶囊、黄体酮注射液等。这些药物就像是给身体里的“小管家”请了个“帮手”,帮助维持孕酮水平。不过,用药可得严格按照医生的嘱咐来,不能自己随便增减药量,不然可能会影响治疗效果。 比如说,有位患者觉得自己孕酮低,就私自加大了黄体酮的药量,结果出现了一些不良反应,还差点影响了整个试管婴儿的进程。所以啊,遵医嘱用药是关键。 2. **定期监测** 在治疗期间,定期监测孕酮水平非常重要。这就好比开车的时候要时刻盯着仪表盘,看看车子的各项指标是否正常。通过定期抽血检查,医生就能及时了解孕酮的变化情况,根据结果调整治疗方案。一般来说,在试管婴儿移植后的[X]天左右,就需要开始密切监测孕酮水平了。 ### 四、成功怀孕后的注意事项 要是经过努力,成功怀孕了,那也不能掉以轻心。因为怀孕初期,孕酮对维持妊娠还是至关重要的。这个时候,还是得继续按照医生的要求补充孕酮,不能擅自停药。 同时,生活上更要小心谨慎。要避免剧烈运动,不能干重体力活,就像捧着一件珍贵的宝贝,得轻拿轻放。情绪也要保持稳定,别一会儿高兴得不行,一会儿又焦虑得不行,情绪大起大落对身体和胎儿都不好。而且,要按照医生的安排定期进行产检,及时了解胎儿的发育情况。 再给大家分享一个成功案例。有位姐妹之前因为低孕酮,试管婴儿之路走得很坎坷。但是她一直积极配合医生,严格按照要求调整生活方式,在治疗过程中认真用药、定期监测。成功怀孕后,更是小心翼翼地呵护着宝宝。最后,顺利生下了一个健康可爱的小宝宝。 总之,虽然低孕酮会给试管婴儿带来一些挑战,但只要咱们积极面对,了解原因,做好准备,在治疗过程中认真应对,成功怀孕的希望还是很大的。希望每一位正在为试管婴儿努力的朋友都能得偿所愿,迎来属于自己的幸福小宝贝。 在整个试管婴儿的过程中,大家要相信医生的专业能力,同时自己也要保持乐观的心态。就像爬山一样,虽然低孕酮这个难题可能会让咱们在爬山的过程中觉得有点吃力,但只要坚持下去,一步一个脚印,就一定能登上成功怀孕的“山顶”,看到那美丽的风景。 咱们都是为了迎接新生命的到来在努力,过程中虽然会有困难,但只要咱们不放弃,就一定会有好结果。希望这篇指南能给正在面临低孕酮困扰的朋友们一些帮助,祝大家都能早日好孕!

圆梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。