本文围绕糖尿病家族史与试管婴儿的遗传风险展开,阐述了糖尿病类型及遗传因素,分析了试管婴儿技术中的遗传风险,通过案例给出应对措施,助有此困扰的家庭科学认识并降低风险。

糖尿病家族史与试管婴儿的遗传风险

在当今社会,随着科技的进步,试管婴儿技术为许多不孕不育家庭带来了希望。然而,对于那些有糖尿病家族史的家庭来说,在考虑试管婴儿时,遗传风险成为了一个备受关注的问题。

首先,我们得了解一下糖尿病。糖尿病可不是一种简单的疾病,它是一组以高血糖为特征的代谢性疾病。长时间的高血糖会对身体各个器官造成损害,像眼睛、肾脏、心脏、血管和神经等。据国际糖尿病联盟(IDF)发布的数据显示,

| 年份 | 全球糖尿病患者数量(亿) |

|---|---|

| 2021 年 | 5.37 |

| 预计 2030 年 | 6.43 |

| 预计 2045 年 | 7.83 |

糖尿病有多种类型,常见的是 1 型糖尿病和 2 型糖尿病。1 型糖尿病多在儿童和青少年时期发病,主要是因为身体的免疫系统攻击并破坏了胰腺中产生胰岛素的细胞,导致胰岛素分泌不足。而 2 型糖尿病呢,发病原因比较复杂,和遗传因素、环境因素都有关系,像肥胖、运动量少、饮食不健康等都是诱发因素。

糖尿病的遗传因素

糖尿病确实具有一定的遗传倾向。研究表明,如果父母一方患有 1 型糖尿病,孩子患 1 型糖尿病的几率大概在 5% - 10%;要是父母双方都患有 1 型糖尿病,这个几率就会上升到 25% - 50%。对于 2 型糖尿病,遗传因素的影响更为复杂。相关研究数据显示,2 型糖尿病的遗传度大概在 70% - 80%。也就是说,在 2 型糖尿病的发病原因中,遗传因素占了很大一部分。比如,有一个家族,家族中的好几代人都有患 2 型糖尿病的情况,经过研究发现,他们家族中存在一些特定的基因突变,这些基因突变就增加了后代患 2 型糖尿病的风险。

试管婴儿技术与遗传风险

试管婴儿技术是指分别将卵子与精子取出后,置于试管内使其受精,再将胚胎前体——受精卵移植回母体子宫内发育成胎儿的过程。这项技术为很多家庭带来了新生命的希望,但对于有糖尿病家族史的家庭来说,也存在一定的遗传风险。

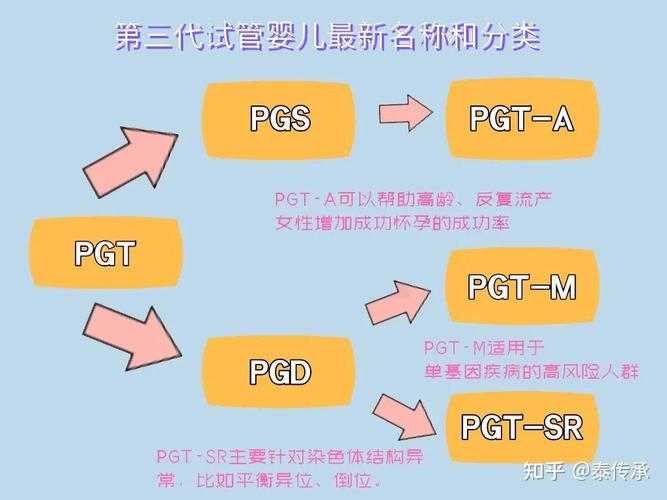

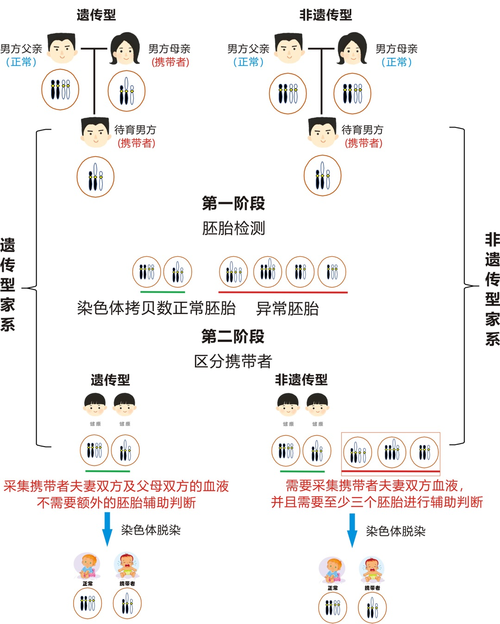

在试管婴儿过程中,胚胎是由父母双方的生殖细胞结合形成的。如果父母携带与糖尿病相关的基因突变,那么这些突变基因就有可能遗传给下一代。不过,现在的医学技术也在不断进步,比如植入前遗传学诊断(PGD)和植入前遗传学筛查(PGS)技术。PGD 可以对胚胎的特定基因进行检测,判断胚胎是否携带某些已知的致病基因;PGS 则可以检测胚胎的染色体数目和结构是否正常。通过这些技术,可以在一定程度上筛选出没有携带糖尿病相关基因突变的胚胎进行移植,从而降低遗传风险。

但是,这些技术也不是万能的。一方面,目前我们对糖尿病的遗传机制还没有完全了解清楚,还有很多与糖尿病相关的基因尚未被发现。所以,即使通过 PGD 和 PGS 技术检测,也不能保证胚胎完全没有遗传糖尿病的风险。另一方面,这些技术的费用相对较高,不是所有家庭都能承受得起。

案例分析

有一对夫妻,他们双方家族都有糖尿病病史。在考虑试管婴儿时,他们非常担心孩子会遗传糖尿病。于是,他们选择了一家专业的生殖中心,在医生的建议下,进行了全面的基因检测。检测结果显示,夫妻双方都携带一些与 2 型糖尿病相关的基因突变。医生为他们详细解释了遗传风险,并建议他们采用 PGD 技术对胚胎进行检测。经过多次尝试,终于成功筛选出了一个没有携带相关基因突变的胚胎,并进行了移植。现在,他们的孩子已经健康出生,目前没有发现糖尿病相关的症状。不过,医生还是提醒他们,要密切关注孩子的健康状况,因为随着年龄的增长和生活环境的变化,孩子患糖尿病的风险还是存在的。

应对措施与建议

对于有糖尿病家族史且考虑试管婴儿的家庭来说,首先要做好充分的咨询和准备工作。要找专业的生殖医生和遗传专家进行咨询,了解自己家族糖尿病的类型、遗传方式以及可能存在的遗传风险。同时,夫妻双方都要进行全面的基因检测,这样才能更准确地评估遗传风险。

如果检测发现携带糖尿病相关基因突变,在经济条件允许的情况下,可以考虑采用 PGD 和 PGS 等技术对胚胎进行筛选。但也要理性看待这些技术的局限性,不能盲目相信它们能完全消除遗传风险。

即使孩子出生后没有发现糖尿病相关症状,家长也不能掉以轻心。要培养孩子健康的生活方式,比如合理饮食,少吃高糖、高脂肪、高盐的食物,多吃蔬菜水果和全谷类食物;适量运动,每天保证一定的运动量;保持良好的作息习惯,避免熬夜等。这些健康的生活方式可以在一定程度上降低孩子患糖尿病的风险。

总之,糖尿病家族史与试管婴儿的遗传风险是一个复杂的问题。虽然目前的医学技术还不能完全消除这种风险,但通过科学的检测、合理的选择和健康的生活方式,我们可以在一定程度上降低风险,为孩子的健康成长保驾护航。每个家庭在面对这个问题时,都要慎重考虑,做出最适合自己的选择。

圆梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。