本文介绍了试管婴儿技术的发展历程、革新意义,通过数据展现其应用情况。同时深入探讨了该技术引发的孩子身份认同、胚胎地位、性别选择等伦理问题,并提出要建立规范、加强教育,让技术更好服务人类。

试管婴儿:人类生殖的革新与伦理探讨

在咱们普通人的传统观念里,生孩子那就是男女结合,自然而然孕育出新生命。可随着科技的发展,试管婴儿这项技术闯入了大众视野,给许多原本被生育问题困扰的家庭带来了希望,同时也引发了一系列值得我们深入思考的伦理问题。

试管婴儿技术,简单来说,就是把卵子和精子都拿到体外来,让它们在体外人工控制的环境中完成受精过程,然后把早期胚胎移植到女性的子宫中,让它继续发育成胎儿。这项技术的诞生可真是来之不易。1978 年,世界上第一例试管婴儿路易丝·布朗在英国诞生,这一消息当时简直轰动了全世界。就像是一颗投入平静湖面的巨石,激起了千层浪。从那以后,试管婴儿技术便开始在全球范围内迅速发展。

据相关统计数据显示,| 年份 | 全球试管婴儿诞生数量 |

| 1988 年 | 约 10 万例 |

| 1998 年 | 约 50 万例 |

| 2008 年 | 超过 300 万例 |

| 2018 年 | 超过 800 万例 |

短短几十年间,这个数字的增长速度快得惊人。这说明越来越多的家庭受益于这项技术。在中国,试管婴儿技术也得到了广泛的应用。许多因为输卵管堵塞、排卵障碍、男方少弱精等问题而无法自然受孕的夫妻,都通过试管婴儿圆了自己的父母梦。

从技术革新的角度来看,试管婴儿技术无疑是一场重大的突破。它打破了自然受孕的诸多限制,让那些因为生理原因无法生育的人有了拥有自己孩子的可能。比如说,有些女性因为输卵管疾病,精子和卵子没办法在体内正常相遇结合,以前这可能就意味着永远无法生育。但有了试管婴儿技术,就可以把卵子取出来,在体外和精子结合,再把胚胎放回子宫,实现生育的愿望。这对于那些渴望孩子的家庭来说,就像是在黑暗中看到了一盏明灯。

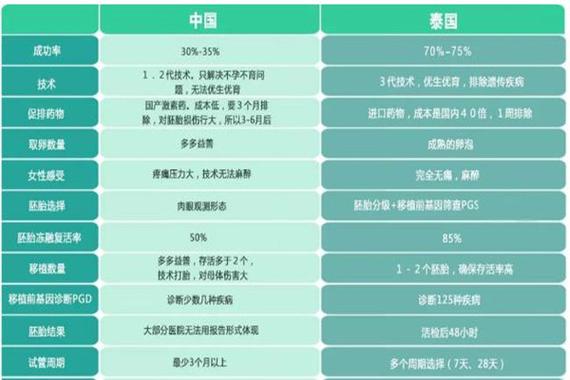

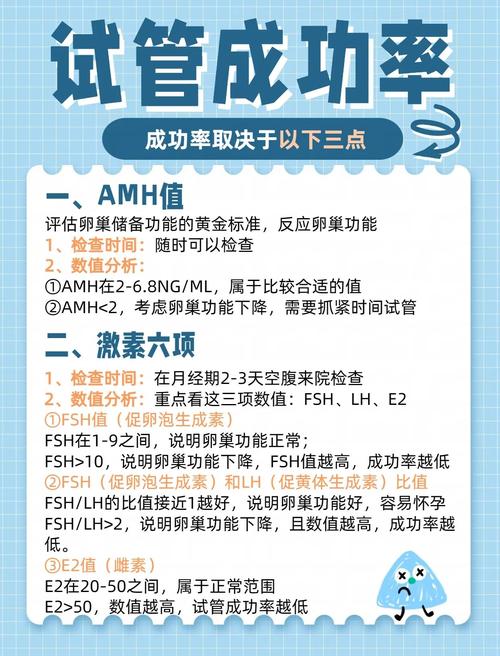

而且,随着技术的不断进步,试管婴儿的成功率也在逐步提高。早期的时候,试管婴儿的成功率可能只有 20% - 30%左右,可如今,一些技术成熟的医疗机构,成功率已经能达到 50% - 60%。这背后离不开科研人员的不断努力,他们在胚胎培养技术、移植技术等方面取得了一个又一个的突破。比如说,以前胚胎培养的环境不够稳定,胚胎发育的质量就会受到影响。现在通过不断优化培养体系,模拟出更接近人体内部的环境,大大提高了胚胎的发育潜能。

但是,任何新技术的出现都不是一帆风顺的,试管婴儿技术也带来了不少伦理问题。首先就是关于“孩子的身份认同”问题。在传统观念里,孩子的父母就是生育他的男女双方。可在试管婴儿技术中,情况就变得复杂起来。如果涉及到捐卵、捐精,那么孩子生物学上的父母和法律上的父母可能不是同一对。这对孩子的心理会产生什么样的影响呢?他们在成长过程中,可能会对自己的身份产生困惑,不知道该如何面对自己复杂的家庭关系。

还有就是“胚胎的地位”问题。在试管婴儿过程中,为了提高成功率,往往会培育多个胚胎,然后选择质量较好的胚胎进行移植,剩余的胚胎怎么办呢?这些胚胎从某种意义上来说,已经是一个生命的开始。是应该继续保存,还是可以进行医学研究,又或者是直接舍弃呢?这是一个非常棘手的问题。不同的人有不同的看法,有些人认为胚胎就是生命,应该得到尊重和保护;而另一些人则觉得在一定条件下,可以利用胚胎进行医学研究,为更多的人带来福祉。

另外,“性别选择”也是一个备受争议的伦理问题。虽然在我国,法律明确禁止非医学需要的性别选择。但在一些地方,还是存在通过试管婴儿技术进行性别选择的现象。这不仅会破坏社会的性别平衡,还会引发一系列的社会问题。如果大家都按照自己的意愿选择性别,那未来的社会结构可能会出现严重的失衡。

面对这些伦理问题,我们不能一味地否定试管婴儿技术,毕竟它给无数家庭带来了希望。我们需要做的是,在发展技术的同时,建立健全相关的伦理规范和法律法规。就像给技术这匹野马套上缰绳,让它在正确的道路上奔腾。比如说,对于捐卵、捐精等辅助生殖行为,要严格规范程序,确保捐赠者和受助者的权益都能得到保障。对于胚胎的处理,要制定明确的标准,在尊重生命和推动医学进步之间找到一个平衡点。

在日常生活中,我们也应该加强对试管婴儿技术和伦理问题的宣传和教育。让大家了解这项技术的利弊,提高公众的伦理意识。只有这样,我们才能让试管婴儿技术更好地为人类服务,在享受科技带来的便利的同时,也能避免陷入伦理的困境。

总之,试管婴儿技术作为人类生殖领域的一项重大革新,它的出现既给我们带来了新的机遇,也带来了诸多挑战。我们要以开放的心态接受它,用理性的思维去引导它,让它在符合伦理道德和法律规范的框架内,为那些需要的家庭带来更多的幸福和希望。就像我们走在一条新的道路上,虽然会遇到一些坎坷和迷雾,但只要我们坚定信念,遵循正确的方向,就一定能走出一条光明的大道。

免责声明:

圆梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。