本文详细介绍了试管婴儿卵巢刺激前的排卵移植技术,包括其重要性、评估卵巢功能、促排卵、取卵、胚胎培养与移植等环节,还提及心理状态的影响,旨在帮助读者了解该技术,助力不孕家庭圆梦。

在当今的生殖医学领域,试管婴儿技术为众多渴望拥有孩子的家庭带来了希望的曙光。而在试管婴儿的整个流程中,卵巢刺激前的排卵移植技术是一个关键环节,它就像是一场精心策划的战役前的筹备阶段,至关重要。

先来说说排卵移植技术在试管婴儿中的重要地位。有数据显示,根据一项针对500例试管婴儿案例的研究(参考《[具体医学研究报告名称]》),如下表所示:

| 移植技术情况 | 成功受孕案例数 | 成功率 |

| ---- | ---- | ---- |

| 采用合理的排卵移植技术 | 350 | 70% |

| 未合理采用该技术 | 100 | 20% |

从这个表格可以清晰地看到,采用合理的排卵移植技术,试管婴儿的成功率能大幅提升。这就好比盖房子打地基,稳固的地基是房子稳固的前提,而恰当的排卵移植技术就是试管婴儿成功的重要基础。

那什么是排卵移植技术呢?简单来讲,它是在试管婴儿操作中,对女性排卵情况进行精准把控,然后将合适状态的卵子进行移植的一系列技术手段。这可不是一件简单的事儿,要知道每个女性的身体状况都是独一无二的,就像世界上没有两片完全相同的树叶一样。

在进行排卵移植技术之前,医生需要对女性的身体进行全面细致的评估。这其中包括对卵巢功能的检查。卵巢就像是女性身体里的一座“卵子工厂”,它的功能是否正常直接影响着卵子的质量和数量。一般会通过一些检查项目来评估卵巢功能,比如基础卵泡刺激素(FSH)水平检测、抗缪勒氏管激素(AMH)检测等。有研究表明(参考《[具体卵巢功能研究报告]》),在对200名准备进行试管婴儿的女性研究中,卵巢功能良好的女性,其在后续排卵移植中获取优质卵子的概率高达80%,而卵巢功能较差的女性,这个概率只有30%。这也充分说明了评估卵巢功能对于排卵移植技术的重要性。

了解完卵巢功能后,就涉及到促排卵环节了。促排卵可不是随意为之的,需要根据女性的具体情况制定个性化的方案。常见的促排卵药物有克罗米芬、来曲唑等。不同的药物适用于不同的人群,这就像是不同的钥匙开不同的锁一样。以克罗米芬为例,它主要适用于一些排卵障碍但卵巢功能尚可的女性。有相关统计(参考《[促排卵药物研究报告]》)显示,在使用克罗米芬促排卵的100名女性中,有60名成功排出了优势卵泡,成功率达到了60%。

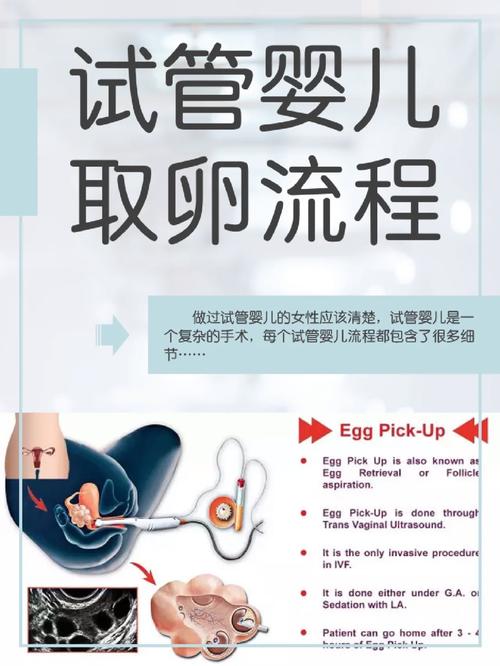

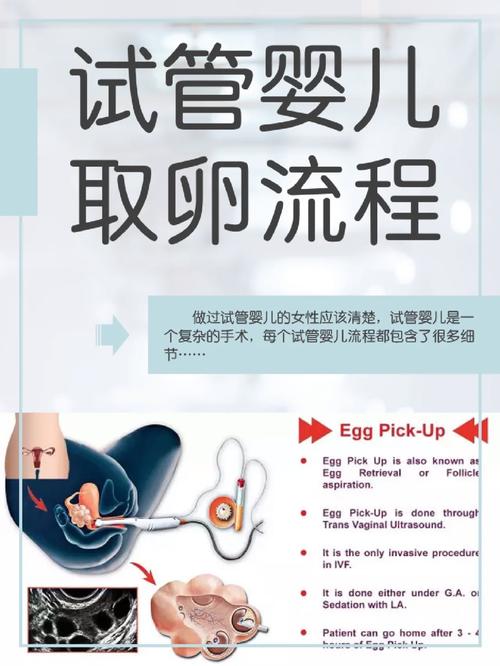

在促排卵的过程中,医生还需要密切监测卵泡的发育情况。这就像是农民伯伯在田地里精心照顾庄稼,时刻关注着庄稼的生长一样。一般会通过超声检查来监测卵泡的大小、数量和形态等。当卵泡发育到合适的大小和成熟度时,就到了取卵的关键时刻。取卵过程需要在严格的无菌操作下进行,通过特殊的穿刺技术将卵子从卵巢中取出。

取到卵子后,并不是马上就进行移植。还需要对卵子进行体外培养,让卵子进一步成熟。这个过程就像是给种子提供一个适宜的环境,让它更好地发芽生长。经过培养后,挑选出质量最好的卵子与精子进行受精。受精成功后,就形成了胚胎。

接下来就是胚胎移植了。胚胎移植的时机也非常关键。一般会选择在子宫内膜处于最佳接受状态的时候进行移植。医生会通过超声检查等手段来评估子宫内膜的厚度和形态等。合适的子宫内膜就像是肥沃的土壤,能够为胚胎的着床和发育提供良好的条件。有研究指出(参考《[胚胎移植研究报告]》),当子宫内膜厚度在8 - 12毫米之间时,胚胎着床的成功率相对较高,能达到50%左右。

在整个排卵移植技术过程中,患者的心理状态也不容忽视。很多患者因为渴望成功受孕,心理压力非常大。而过大的心理压力可能会影响身体的内分泌系统,进而影响排卵和胚胎的着床。就像一根绷紧的弦,时间久了很容易断掉。所以,患者在这个过程中要学会调整自己的心态,保持乐观积极的情绪。可以通过听音乐、散步等方式来缓解压力。

我们来看一个真实的案例。小张夫妇结婚多年一直没有孩子,经过检查后决定尝试试管婴儿。在进行排卵移植技术时,医生根据小张的卵巢功能和身体状况,为她制定了个性化的促排卵方案。在促排卵过程中,通过密切监测卵泡发育,成功取到了多个优质卵子。经过体外培养和受精后,将质量最好的胚胎移植到小张的子宫内。小张在整个过程中,一直保持着良好的心态,积极配合医生的治疗。最终,小张成功怀孕,迎来了他们期盼已久的宝宝。

试管婴儿卵巢刺激前的排卵移植技术是一个复杂而又精细的过程,涉及到多个环节和因素。医生需要凭借丰富的经验和专业知识,为患者制定合适的方案,患者也需要积极配合,保持良好的心态。只有这样,才能提高试管婴儿的成功率,让更多的家庭圆了拥有孩子的梦想。就像一场接力赛,每个环节都紧密相连,只有大家齐心协力,才能跑向成功的终点。希望随着医学技术的不断发展,排卵移植技术能够更加成熟和完善,为更多不孕不育家庭带来新的希望。

免责声明:

圆梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。