本文主要探讨了试管婴儿的年龄限制以及年龄对成功率的影响。通过不同年龄段数据对比,阐述了年龄对卵子和子宫环境的作用,同时介绍了提高试管婴儿成功率的方法,为有需求的人提供参考。

试管婴儿:年龄限制与成功率那些事儿

在咱们的生活里,常常能听到有人在讨论试管婴儿。对于那些因为各种原因难以自然受孕的夫妻来说,试管婴儿技术就像是黑暗中的一盏明灯,给他们带来了拥有宝宝的希望。不过,这试管婴儿可不是想做就能做的,年龄就是一道绕不开的坎儿,而且年龄对成功率的影响那也是相当大的。

先来说说年龄限制这一块。其实啊,从医学理论上讲,并没有一个绝对固定的年龄上限说超过这个岁数就完全不能做试管婴儿了。但是呢,年龄越大,做试管婴儿面临的挑战也就越多。

不同年龄段做试管婴儿的情况

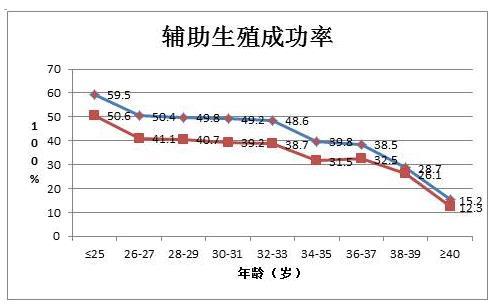

咱们来看看不同年龄段的数据对比,这可都是实实在在的统计结果。

| 年龄段 | 试管婴儿成功率 | 面临的主要问题 |

|---|---|---|

| 25 - 30岁 | 大约40% - 50% | 身体各项机能相对较好,卵子质量和数量都比较理想,子宫环境也适合胚胎着床,整体来说,是做试管婴儿比较好的年龄段。 |

| 31 - 35岁 | 成功率大概在30% - 40% | 随着年龄增长,卵子质量开始有所下降,染色体异常的概率也略有增加,不过只要身体状况良好,依然有较高的成功机会。 |

| 36 - 40岁 | 成功率降至20% - 30% | 卵子质量明显下滑,卵巢储备功能降低,胚胎着床的难度增大,孕期出现并发症的风险也升高。 |

| 40岁以上 | 成功率一般在10% - 20%甚至更低 | 卵巢功能大幅衰退,卵子数量稀少且质量不佳,子宫环境也可能不利于胚胎发育,不仅试管婴儿成功率低,就算成功怀孕,流产、早产等风险也非常高。 |

从这张表格就能看出来,年龄对试管婴儿的影响真不是闹着玩的。就好比种庄稼,年轻的时候就像肥沃的土地,种子(卵子和精子结合的胚胎)容易扎根生长;年龄大了呢,土地就变得贫瘠了,种子想要茁壮成长就困难多了。

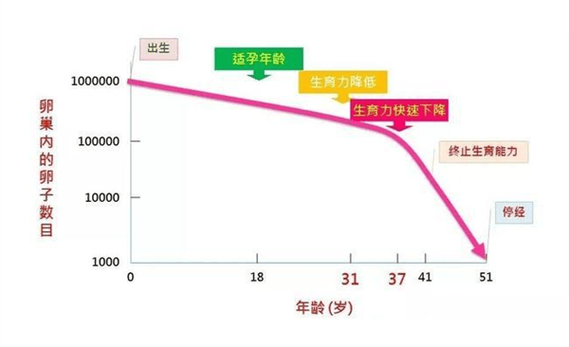

年龄对卵子的影响

年龄增长对女性卵子的影响最为关键。女性在出生的时候,卵巢里就储备了一定数量的卵子。但是随着年龄的增加,卵子的数量和质量都会逐渐下降。尤其是过了35岁,这种下降的趋势就更加明显了。卵子质量下降,就好比是机器零件老化了,生产出来的产品(胚胎)质量也会受影响,出现染色体异常的概率就会升高。染色体异常的胚胎,要么在着床前就停止发育,要么就算着床成功,也很容易在孕期出现问题,导致流产。

我有个朋友,她38岁的时候决定做试管婴儿。检查的时候发现,她的卵子数量比同龄人平均水平还要少一些,而且卵子的质量也不太好。医生就告诉她,成功率可能不是很高。但是她和丈夫还是决定试一试。结果呢,第一次移植胚胎就没有成功。后来又做了两次,都因为胚胎着床失败告终。这就是年龄对卵子影响带来的结果。

年龄对子宫环境的影响

除了卵子,年龄对子宫环境也有影响。随着年龄增长,子宫的内膜厚度、血流情况等都会发生变化。年龄大了,子宫的一些机能就像老旧的房子,可能会出现各种小毛病。比如说,子宫内膜变薄,就像房子的地基不那么厚实了,胚胎这个“小种子”就不容易在上面扎根生长;子宫的血流供应不足,就好比房子的水电供应不好,胚胎发育所需要的营养物质和氧气就没办法很好地输送过去,这也会影响胚胎的发育和着床。

提高试管婴儿成功率的方法

虽然年龄对试管婴儿成功率影响很大,但也不是说年龄大了就完全没希望了。还是有一些方法可以提高成功率的。

保持良好的生活习惯

不管什么年龄,保持良好的生活习惯都非常重要。要戒烟戒酒,熬夜也得尽量避免。就像给身体这部机器好好保养一样,规律的作息、均衡的饮食,能让身体处于一个比较好的状态,为试管婴儿做好准备。比如说多吃一些富含蛋白质、维生素和矿物质的食物,像鸡蛋、牛奶、新鲜的蔬菜水果等等。这些食物能为身体提供足够的营养,有助于提高卵子和精子的质量。

积极配合治疗

在做试管婴儿的过程中,一定要积极配合医生的治疗方案。医生会根据每个人的具体情况制定个性化的治疗计划,从促排卵、取卵、胚胎移植到后续的保胎,每一个环节都很关键。就好比一场接力赛,每个环节都要衔接好,才能跑到终点。患者要按照医生的要求按时服药、定期检查,有任何问题及时和医生沟通。

心理调节也很重要

做试管婴儿的过程中,心理压力肯定是有的。但是过度的焦虑和紧张可不利于成功率的提高。咱们得学会给自己减压,保持一个平和的心态。可以通过听音乐、散步、和朋友聊天等方式放松心情。要知道,心理状态就像一个小气候,心情好了,身体的内分泌等各个系统也会更稳定,这对胚胎的着床和发育都有好处。

总之呢,试管婴儿的年龄限制和成功率之间有着紧密的联系。年龄虽然是一个重要因素,但并不是决定成败的唯一因素。希望那些想要通过试管婴儿实现生育梦想的朋友们,能够充分了解相关知识,做好各方面的准备,都能迎来属于自己的小天使。

圆梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。