本文详细介绍了试管婴儿调针的关键作用,如控制排卵、调节子宫内膜等,并阐述了调针过程,包括前期检查、方案制定、打针及结束阶段,旨在帮助读者全面了解这一重要环节。

在当今社会,对于许多渴望拥有孩子却面临生育难题的家庭来说,试管婴儿技术无疑是一道希望之光。而在试管婴儿的整个流程中,调针这一环节至关重要,它就好比一场精密演出中的关键调音,决定着这场“生命之舞”能否顺利开场。

### 调针在试管婴儿中的关键作用

调针,简单来说,就是通过药物调节女性的内分泌系统,为后续的取卵、受精以及胚胎着床创造良好的条件。这可不是一件小事儿,它的作用可多着呢。

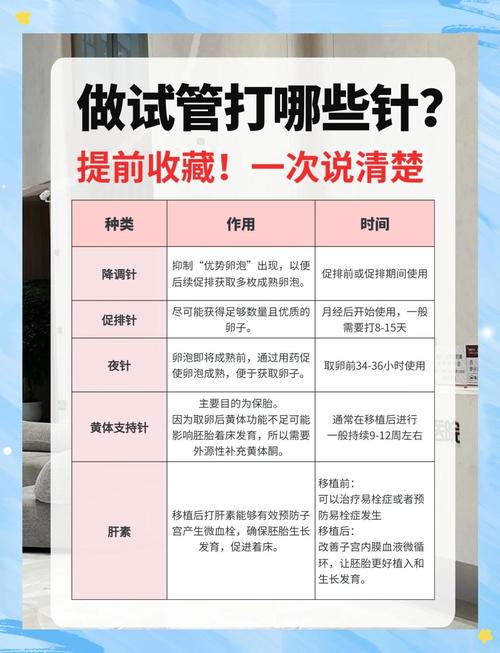

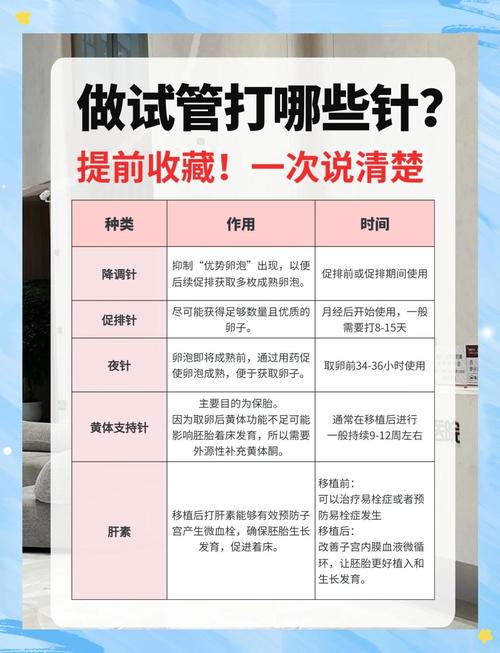

首先,调针能够有效控制女性的排卵情况。正常情况下,女性每个月一般只排出一颗卵子,而试管婴儿需要获取多个成熟卵子,这样才能增加受精成功的机会。通过调针,可以让多个卵泡同时发育成熟。据相关统计数据显示,在未进行调针干预的自然周期试管婴儿中,每次取卵平均获得成熟卵子数约为1 - 2颗;而经过科学调针后,每次取卵平均可获得成熟卵子数在8 - 12颗左右。下面我们用表格来直观展示一下:

| 周期类型 | 平均成熟卵子获取数 |

| ---- | ---- |

| 自然周期 | 1 - 2颗 |

| 调针周期 | 8 - 12颗 |

从这个表格中,我们就能很清楚地看到调针对于增加卵子获取数量的显著作用。这就好比种庄稼,种子多了,丰收的可能性自然就大了。

其次,调针有助于调节子宫内膜的状态。子宫内膜就像是胚胎着床的“土壤”,只有“土壤”肥沃、松软,胚胎才能顺利扎根生长。调针药物可以调节激素水平,使子宫内膜达到适宜胚胎着床的厚度和状态。研究表明,经过合理调针后,子宫内膜厚度达到8 - 12毫米的比例明显提高,而这个厚度范围对于胚胎着床的成功率是非常有利的。良好的子宫内膜状态能将胚胎着床成功率从原本的30%左右提升到40% - 50% 。这就好比给种子找了一块更适宜生长的土地,种子自然更容易发芽长大。

另外,调针还能减少内源性LH峰的干扰。LH峰过早出现可能会导致卵泡过早黄素化,影响卵子的质量和受精能力。调针药物能够抑制LH峰的过早出现,保证卵泡按照预定的节奏发育成熟。

### 试管婴儿调针的过程

#### 前期检查

在开始调针之前,医生会对患者进行一系列详细的检查。这就好比我们出远门之前要检查车子的各项性能一样,确保身体状况适合进行调针。这些检查项目包括性激素六项、B超检查卵巢储备功能、AMH(抗缪勒氏管激素)检测等。通过这些检查,医生能够全面了解患者的内分泌情况、卵巢功能等,从而制定出最适合患者的调针方案。

#### 制定调针方案

每个患者的身体情况都是独一无二的,所以调针方案也是因人而异的。医生会根据前期检查结果,综合考虑患者的年龄、卵巢功能、激素水平等因素,为患者量身定制调针方案。常见的调针方案有长方案、短方案、拮抗剂方案等。

长方案一般适用于卵巢功能较好的患者。这个方案的用药时间相对较长,通常需要在月经周期的第21天开始注射降调药物,持续用药14天左右,然后再进行促排卵治疗。短方案则适用于年龄较大、卵巢功能相对较差的患者,在月经周期的第2 - 3天开始使用促排卵药物,同时使用少量的降调药物。拮抗剂方案是在促排卵过程中,当卵泡发育到一定大小后,添加拮抗剂药物,以防止LH峰过早出现。

#### 开始调针

一旦调针方案确定下来,患者就需要按照医生的嘱咐按时打针。打针的方式一般有肌肉注射和皮下注射两种。肌肉注射通常是将药物注射到臀部肌肉,而皮下注射则多选择腹部、手臂外侧等部位。刚开始打针的时候,很多患者可能会有点害怕,这就像第一次学骑自行车,心里难免会有点忐忑。不过,只要放松心态,按照护士教的方法来,慢慢地也就适应了。

在调针过程中,患者需要定期到医院进行检查。一般每隔2 - 3天就要进行一次B超检查,看看卵泡的发育情况,同时还要抽血检查激素水平,以便医生根据检查结果及时调整药物的剂量。这就好比我们开车的时候要随时看仪表盘,根据车子的状态调整驾驶方式一样。

#### 调针结束

当卵泡发育到合适的大小,各项指标都符合要求时,就意味着调针阶段即将结束。这时候,医生会安排患者注射一种叫做“夜针”的药物,这个“夜针”的作用非常关键,它能够促进卵子最终成熟。一般在注射“夜针”后的34 - 36小时进行取卵手术。

整个试管婴儿调针的过程虽然有些繁琐,需要患者付出很多的时间和精力,但每一步都是为了迎接新生命的到来。就像一场漫长的旅程,虽然途中会有各种困难和挑战,但当我们最终迎来那个可爱的小生命时,一切的付出都变得无比值得。希望每一个正在经历试管婴儿调针的家庭都能保持乐观的心态,相信在医生的专业指导下,都能收获属于自己的幸福。

在这个过程中,患者也要和医生保持密切的沟通,有任何问题或者不舒服的地方都要及时反馈。医生就像我们的“领航员”,在他们的指引下,我们才能更顺利地走向成功受孕的彼岸。

免责声明:

圆梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。