本文围绕试管婴儿与正常爬行发育的关系展开探讨。阐述了试管婴儿技术原理及正常爬行对孩子发育的重要性,通过案例与数据说明两者无必然联系,强调科学看待,为孩子营造良好成长环境。

# 试管婴儿与正常爬行发育的那些事儿

在现代社会,随着辅助生殖技术的发展,试管婴儿已经逐渐走进大众视野。很多人对试管婴儿充满了好奇,其中一个关注度颇高的问题就是:试管婴儿和正常爬行发育之间究竟有着怎样的关系呢?

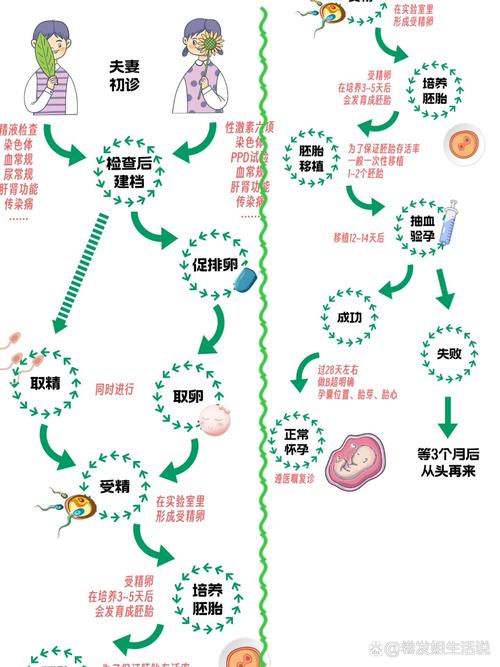

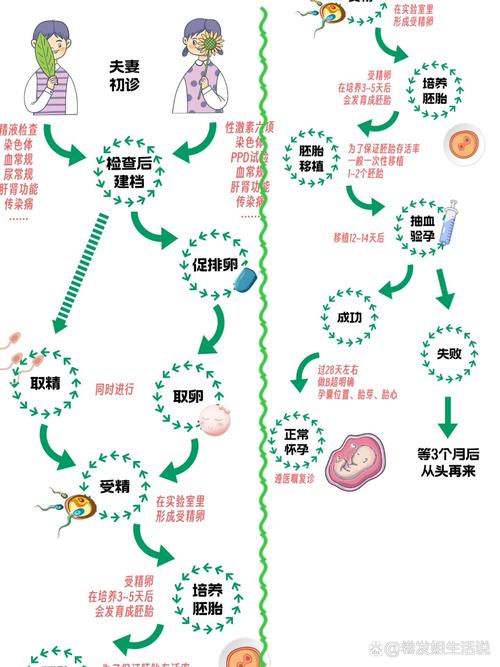

咱们先来说说试管婴儿是怎么回事儿。简单来讲,试管婴儿可不是在试管里长大的婴儿哦。它是一种体外受精联合胚胎移植技术,也就是把卵子和精子都拿到体外来,让它们在体外人工控制的环境中完成受精过程,然后把早期胚胎移植到女性的子宫中,让它继续发育成胎儿。这一技术帮助了许多因为各种原因无法自然受孕的家庭圆了拥有孩子的梦。

那正常爬行发育又是什么情况呢?孩子的成长就像一场按部就班的旅程,爬行在这个过程中扮演着重要的角色。一般来说,宝宝在七八个月大的时候开始尝试爬行。爬行可不只是简单地在地上爬来爬去,它对孩子的身体协调性、肌肉力量的发展以及大脑的发育都有着至关重要的影响。就好比盖房子打地基,爬行这个“地基”打得好,孩子后续站立、行走以及大脑的全面发育都能更稳当。

有研究表明,经常爬行的孩子在空间感知能力上会有更好的发展。通过在不同的空间里爬行探索,他们能更直观地感受物体的大小、远近和位置关系。这就像是给孩子的大脑里装了一个精准的导航系统,让他们对周围环境有更清晰的认知。相关统计数据显示,在一项针对 500 名正常发育儿童的研究中,经常充分爬行的孩子在三岁时进行的空间认知能力测试里,平均得分比爬行较少的孩子高出 15 分,可见爬行对孩子发育的重要性。

现在咱们把话题拉回到试管婴儿和正常爬行发育的关系上。从本质上来说,试管婴儿出生后的生长发育过程和自然受孕出生的孩子并没有本质区别。很多人担心试管婴儿在胚胎形成阶段不在妈妈体内,会不会影响孩子后续的正常发育,包括爬行发育。其实这种担心在很大程度上是不必要的。

曾经有这样一个案例,小李夫妇因为输卵管堵塞问题选择了试管婴儿技术。孩子出生后,小李一直担心孩子的发育情况。在孩子七八个月的时候,小李特别留意孩子爬行这件事。一开始,孩子确实爬得不太顺畅,但小李并没有着急,而是按照育儿专家的建议,为孩子创造良好的爬行环境,比如在地板上铺上柔软的爬行垫,用色彩鲜艳的玩具吸引孩子向前爬行。慢慢地,孩子的爬行能力越来越强,和周围自然受孕出生的孩子相比,并没有什么明显差异。

从医学角度分析,试管婴儿在胚胎移植回母体子宫后,就和自然受孕的胎儿一样,在母体内接受营养供应,经历相同的孕期发育阶段。只要孕期母体健康,没有受到不良因素的影响,孩子出生后的身体机能和发育潜力都是正常的。这就好比一颗种子,不管是在温室里培育后再移栽到田地里,还是直接在田地里播种,只要生长环境适宜,都能茁壮成长。

当然啦,也不能完全忽视一些特殊情况。有研究指出,由于试管婴儿多胎妊娠的几率相对较高(根据某大型生殖中心的数据,试管婴儿多胎妊娠率约为 20% - 30%,而自然受孕多胎妊娠率仅为 1% - 2% ),多胎宝宝在子宫内的活动空间相对较小,可能会在一定程度上影响他们在母体内的肢体运动锻炼,这也许会对出生后的爬行发育产生一些间接影响。不过,这并不意味着多胎试管婴儿就一定不能正常爬行发育。只要家长在孩子成长过程中给予足够的关注和正确的引导,通过针对性的训练,多胎宝宝也能顺利度过爬行阶段,实现正常发育。

再说说心理因素对试管婴儿爬行发育的影响。有些家长因为孩子是试管婴儿,可能会过度保护,不敢让孩子在地上自由爬行,担心磕着碰着。其实这种过度保护反而不利于孩子的爬行发育。就像小鸟学飞,如果一直把它关在笼子里,不给它尝试展翅的机会,它怎么能学会飞翔呢?家长们要给孩子足够的自由空间,让他们在安全的环境里尽情探索,这样才能让孩子更好地发展爬行能力。

另外,还有一些外界因素可能会影响孩子的爬行发育,这和是否是试管婴儿并没有直接关系。比如说,现代家庭中很多孩子过早接触电子产品,长时间坐在婴儿车里或者被大人抱着,缺少了在地上爬行的机会,这都会影响他们的爬行发育。所以,不管是试管婴儿还是自然受孕的孩子,家长都要注意为孩子创造有利于爬行发育的环境。

总的来说,试管婴儿和正常爬行发育之间并没有必然的因果联系。试管婴儿出生后的发育遵循着和自然受孕孩子相似的规律,只要家长给予孩子良好的成长环境、正确的引导以及足够的关爱,孩子都能在成长的道路上稳步前行,顺利度过爬行这个重要的发育阶段,向着更加美好的未来健康成长。我们要用科学的眼光看待试管婴儿技术,不要因为一些没有科学依据的担忧而影响孩子的正常发展。就像每一朵花都会在合适的季节绽放,每一个孩子也都有属于他们自己的成长节奏,我们要做的就是耐心陪伴,静静守护。

免责声明:

圆梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。