本文详细介绍了试管婴儿技术从早期探索到如今成熟阶段的发展历程,包括各个阶段的重大突破和标志性事件,还提及了相关技术数据,并对未来发展进行了展望。

试管婴儿技术的发展与成熟时间线

在过去几十年里,试管婴儿技术就像一颗璀璨的新星,照亮了无数因生育难题而陷入黑暗的家庭。这一神奇的技术从萌芽到逐渐成熟,每一步都凝聚着科研人员的心血,也改变了许多人的命运。下面,咱们就一起走进试管婴儿技术的发展与成熟时间线,看看它到底是怎么一步步走来的。

早期探索阶段(20世纪初 - 20世纪70年代)

早在20世纪初,科学家们就开始对体外受精技术有了一些初步的设想和尝试。不过那时候,技术条件有限,就好比在黑暗中摸索,进展十分缓慢。

1944年,美国的科学家洛克和门金首次进行了人类卵细胞的体外受精尝试,虽然这次尝试并没有成功让胚胎顺利发育,但这就像是在黑暗中点亮了一盏小灯,为后来的研究指明了方向。

在这一阶段,各国的科研团队都在不断努力,尝试各种方法和技术,但由于对生殖生理过程的了解还不够深入,以及实验设备和技术手段的限制,试管婴儿技术一直未能取得实质性的突破。

重大突破与首个试管婴儿诞生(20世纪70年代)

到了20世纪70年代,情况发生了重大转变。英国的科学家帕特里克·斯特普托和罗伯特·爱德华兹经过多年的艰苦研究,终于取得了关键的突破。

他们成功地将体外受精和胚胎移植技术相结合。经过无数次的实验和改进,1978年7月25日,世界上第一个试管婴儿路易丝·布朗在英国诞生。这一消息就像一颗重磅炸弹,震惊了全世界。

路易丝·布朗的诞生,标志着试管婴儿技术从理论走向了现实,开启了生殖医学的新纪元。这就好比为那些被生育问题困扰的家庭打开了一扇希望之门。

| 年份 | 事件 |

|---|---|

| 1978年 | 世界上第一个试管婴儿路易丝·布朗在英国诞生 |

技术发展与完善阶段(20世纪80年代 - 21世纪初)

20世纪80年代开始,试管婴儿技术进入了快速发展的阶段。随着科技的不断进步,越来越多的国家和科研团队加入到了研究的行列,技术也在不断地改进和完善。

1984年,世界上第一个冷冻胚胎试管婴儿诞生。这一技术的突破意味着胚胎可以被冷冻保存,以备后续使用,大大提高了试管婴儿治疗的灵活性和成功率。就好比有了一个“胚胎银行”,让患者有了更多的选择。

1992年,卵胞浆内单精子显微注射技术(ICSI)诞生。这项技术主要针对男性不育问题,能够直接将单个精子注射到卵子内,实现受精。对于那些因为精子质量问题而难以生育的男性来说,这简直就是救星。

| 年份 | 技术突破 |

|---|---|

| 1984年 | 世界上第一个冷冻胚胎试管婴儿诞生 |

| 1992年 | 卵胞浆内单精子显微注射技术(ICSI)诞生 |

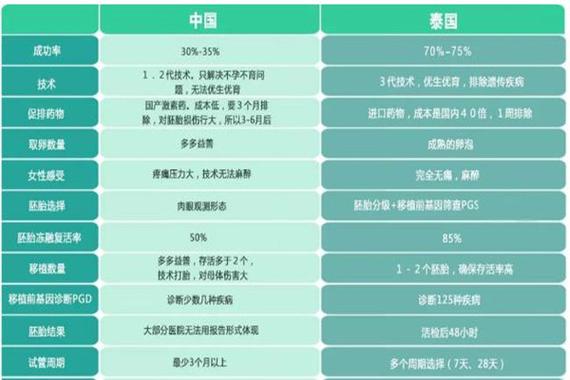

在这一时期,试管婴儿技术的成功率也在不断提高。从最初的较低水平,逐步提升到了30% - 40%左右。不同国家和地区的成功率会因为技术水平、医疗条件等因素有所差异。

成熟与多元化发展阶段(21世纪初至今)

进入21世纪,试管婴儿技术已经逐渐走向成熟。除了技术本身的不断优化,相关的辅助技术也得到了极大的发展。

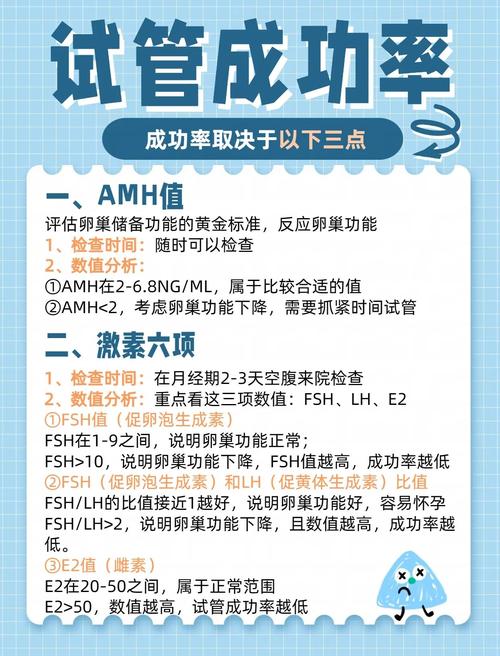

植入前遗传学诊断(PGD)和植入前遗传学筛查(PGS)技术越来越成熟。PGD主要用于检测胚胎是否携带特定的遗传疾病基因,PGS则是对胚胎的染色体数目和结构进行筛查。通过这些技术,可以选择健康的胚胎进行移植,大大降低了遗传疾病的传递风险,就像是给未来的宝宝做了一次“健康安检”。

随着大数据、人工智能等新兴技术的发展,它们也开始在试管婴儿领域得到应用。比如利用大数据分析患者的病史、治疗数据等,为患者制定更加个性化的治疗方案;人工智能技术可以辅助医生更准确地评估胚胎质量,提高移植的成功率。

如今,试管婴儿技术在全球范围内已经帮助了数百万家庭实现了生育梦想。据统计,全球通过试管婴儿技术出生的婴儿数量已经超过了800万。这一庞大的数字背后,是无数个幸福美满的家庭。

| 年份 | 技术应用 | 相关数据 |

|---|---|---|

| 21世纪初至今 | 植入前遗传学诊断(PGD)和植入前遗传学筛查(PGS)技术成熟,大数据、人工智能等技术应用于试管婴儿领域 | 全球通过试管婴儿技术出生的婴儿数量超过800万 |

未来展望

展望未来,试管婴儿技术有望继续取得新的突破。随着基因编辑技术等前沿科技的发展,或许在未来我们能够更加精准地干预和治疗一些与生育相关的疾病,进一步提高试管婴儿的成功率和安全性。

同时,人们也更加关注试管婴儿技术的伦理和社会问题。如何在技术发展的同时,确保其符合伦理道德规范,保障患者和后代的权益,将是未来需要深入探讨和解决的重要课题。

总之,试管婴儿技术的发展历程是一部充满挑战与突破的奋斗史。它为无数家庭带来了希望和幸福,也推动了生殖医学领域的不断进步。相信在未来,它还会继续书写属于自己的辉煌篇章。

圆梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。