本文详细探讨了男性健康与试管婴儿成功率的关系。阐述了精子质量、生殖系统健康、生活习惯、年龄等对成功率的影响,并给出了提高成功率的建议,助力夫妻实现生育梦想。

男性健康与试管婴儿成功率的那些事儿

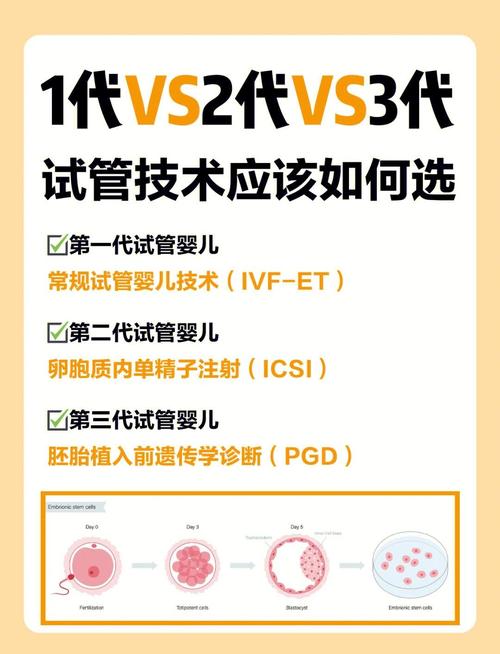

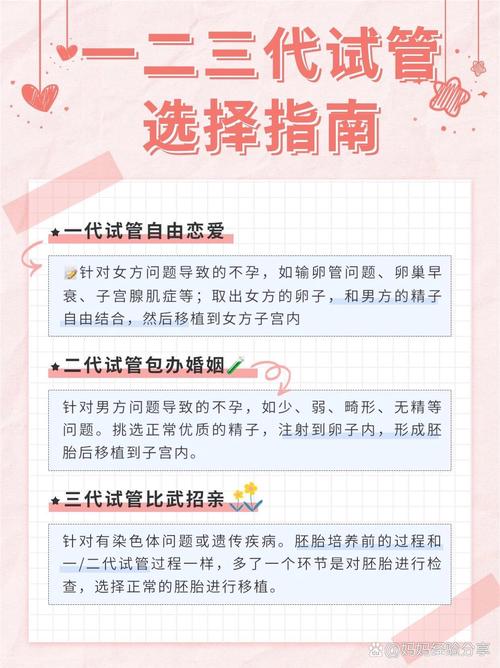

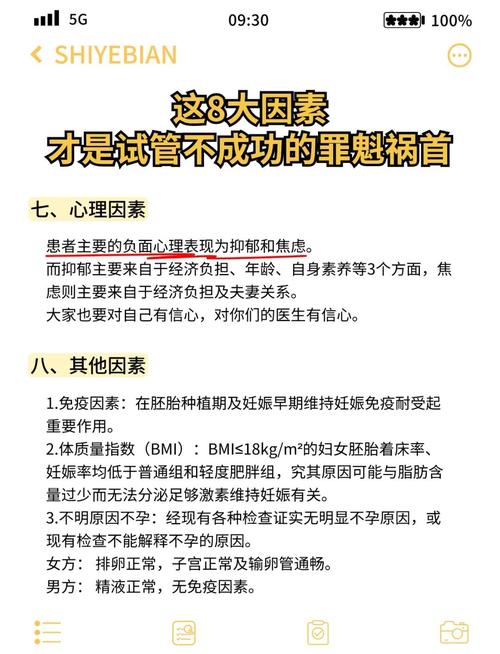

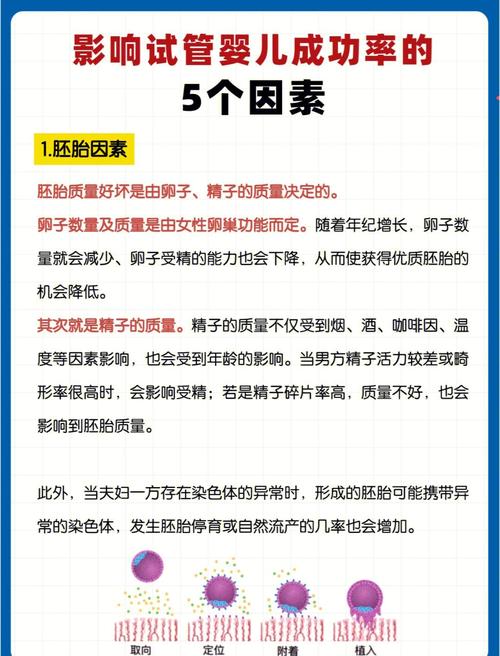

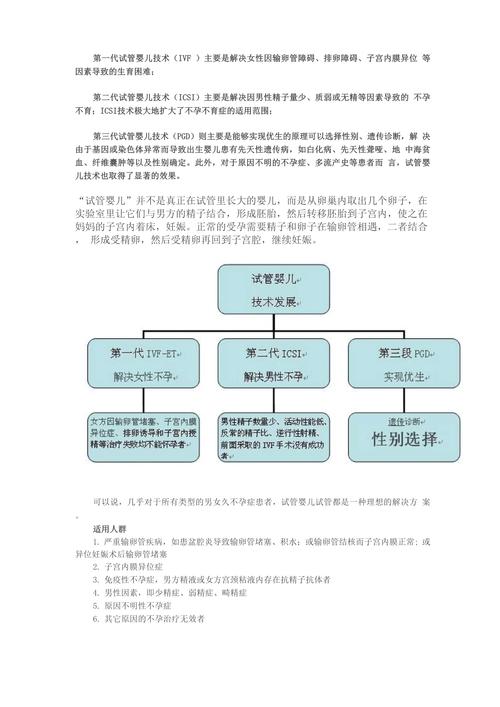

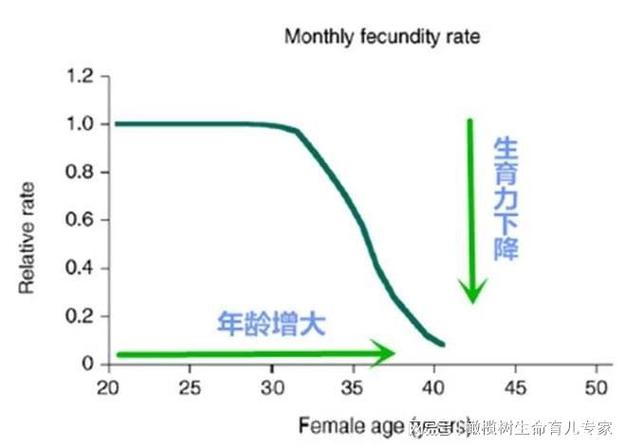

在当今社会,随着生活节奏的加快和环境压力的增大,越来越多的夫妻面临着生育难题。试管婴儿技术,就像一盏希望的明灯,为许多渴望拥有宝宝的家庭带来了曙光。然而,很多人可能不知道,试管婴儿的成功率不仅仅取决于女性的身体状况,男性健康同样起着至关重要的作用。 咱们先来说说男性精子的质量。精子可是试管婴儿过程中的“主力军”之一。根据世界卫生组织(WHO)的统计数据,近年来全球男性精子质量呈下降趋势。如下表所示: |年份|精子浓度(每毫升精液中的精子数量,单位:百万)|精子活力(向前运动精子的百分比)| | ---- | ---- | ---- | |2010 年|60|50%| |2015 年|50|45%| |2020 年|40|40%| 从表中可以看出,短短十年间,男性精子浓度和活力都有明显下降。这可不是个小问题,因为精子质量直接影响试管婴儿的成功率。比如说,精子浓度过低,就像参加比赛的选手太少,能成功“冲刺”与卵子结合的机会自然就少了。而精子活力不够,就好比选手们虽然数量不少,但一个个都跑不快,同样难以顺利到达卵子身边完成受精过程。 曾经有一对夫妻来咨询试管婴儿相关事宜。男方平时工作压力大,经常熬夜加班,还喜欢抽烟喝酒。在进行精液检查时,发现精子质量很差,精子活力不足 30%。经过医生评估,他们做试管婴儿的成功率相对较低。后来,男方听从医生建议,调整生活作息,戒烟戒酒,坚持锻炼,三个月后复查,精子活力提升到了 45%,这时候再进行试管婴儿操作,最终成功迎来了他们的宝宝。 除了精子质量,男性的生殖系统健康也不容忽视。一些常见的生殖系统疾病,比如附睾炎、前列腺炎等,都可能对精子产生不良影响。有研究表明,患有附睾炎的男性,其精子畸形率比正常男性高出约 20%。这就好比工厂生产的产品,正常情况下次品率较低,但如果生产环境出了问题(生殖系统患病),次品(畸形精子)的比例就会大幅上升。畸形精子过多,在试管婴儿过程中,即使成功受精,也可能导致胚胎发育异常,从而降低成功率。 另外,男性的生活习惯和心理状态对试管婴儿成功率也有着潜移默化的作用。长期处于高压状态下的男性,身体会分泌一些应激激素,这些激素会影响睾丸的生精功能。就像一个本来运转良好的机器,突然被加入了一些干扰因素,导致生产效率下降。而且,心理压力过大还可能引起性功能障碍,影响取精过程。想象一下,在准备取精的时候,因为过度紧张而无法顺利获取精子,这该多耽误事儿啊! 据统计,心理压力大的男性在试管婴儿过程中,因取精困难而影响周期进行的比例达到了 15%。这可不是个小数目,每一次的波折都可能让夫妻双方的信心受到打击,也间接影响了最终的成功率。 再来说说男性的年龄。随着年龄的增长,男性的生殖能力也会逐渐下降。一般来说,35 岁是一个分水岭。35 岁之后,男性精子的基因突变率会有所增加,精子的质量和数量也会慢慢走下坡路。有研究显示,40 岁以上男性进行试管婴儿时,胚胎着床率比 35 岁以下男性低约 10%。这就像是水果,新鲜的时候品质好,放久了总会有些瑕疵,年龄大了的男性精子就如同放置时间较长的水果,质量难免受到影响。 那么,为了提高试管婴儿的成功率,男性朋友们该怎么做呢?首先,要养成良好的生活习惯。早睡早起,保证充足的睡眠,就像给身体这部机器充满电一样。合理饮食,多吃一些富含维生素、矿物质和蛋白质的食物,像新鲜的蔬菜水果、瘦肉、鱼类等,少吃辛辣油腻和刺激性食物。还要坚持适度的运动,比如每周至少进行三次有氧运动,每次 30 分钟以上,像跑步、游泳都是不错的选择。运动可以增强身体的免疫力,改善血液循环,对精子的生成和发育都有好处。 其次,要尽量避免不良的生活嗜好。抽烟喝酒对精子的伤害那可是有目共睹的。香烟中的尼古丁等有害物质和酒精都会影响精子的质量和活力。所以,为了宝宝的健康,尽早戒烟戒酒是非常必要的。 另外,男性朋友们要关注自己的生殖系统健康,定期进行体检。一旦发现有生殖系统疾病,要及时治疗,不要因为不好意思或者觉得是小问题而拖延。就像小毛病不及时修理,可能会变成大故障一样,早期治疗可以最大程度减少对精子的影响。 在试管婴儿过程中,保持良好的心态也至关重要。夫妻双方要相互支持、相互鼓励,不要把压力都扛在自己身上。可以通过听音乐、旅游、和朋友聊天等方式来缓解压力,让自己保持轻松愉快的心情。 总之,男性健康对于试管婴儿成功率的影响是多方面的。每一个环节都紧密相连,就像一条链条,任何一环出了问题都可能影响最终的结果。男性朋友们要重视自身健康,从生活的点点滴滴做起,为迎接新生命的到来做好充分准备。希望每一对渴望宝宝的夫妻都能通过试管婴儿技术,圆自己的生育梦想,拥有一个幸福美满的家庭。

圆梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。