本文介绍了少精症在男性不育因素中的占比等现状,讲述了试管婴儿技术为少精症患者带来生育希望,分享了成功案例,分析了影响成功率的因素及过程中的注意事项,给有需求的家庭提供参考 。

少精症患者通过试管婴儿圆生育梦想

在咱们的生活里,不少夫妻都面临着生育的难题,其中少精症就是一个很常见的“拦路虎”。少精症,简单来说,就是男性精液里的精子数量比正常标准要少,这可让很多想要孩子的家庭犯了愁。

少精症的现状

根据世界卫生组织(WHO)发布的数据显示,全球大约有15%的育龄夫妇存在生育问题,而在男性不育因素中,少精症占据了相当大的比例。下面咱们通过一个表格来具体看看相关数据:

| 统计项目 | 具体数据 |

|---|---|

| 全球育龄夫妇生育问题比例 | 15% |

| 男性不育因素中少精症占比 | 约30% - 40% |

从这组数据就能看出来,少精症可不是个小问题,影响了好多家庭呢。就拿我认识的小李夫妇来说吧,他俩结婚都三年了,一直想要个孩子,可怎么努力都没动静。后来去医院一检查,发现小李就是少精症患者。这可把他们两口子急坏了,四处打听治疗方法,尝试了各种中药、西药,可效果都不太理想。

试管婴儿技术带来希望

在四处碰壁之后,他们了解到了试管婴儿技术。这试管婴儿技术啊,就像是给少精症患者打开了一扇新的大门。试管婴儿技术是一种辅助生殖技术,简单讲就是把卵子和精子都取出来,放在体外的实验室环境里让它们自然结合或者通过技术手段帮助结合,形成胚胎之后再把胚胎移植到女方的子宫里。

对于少精症患者来说,这项技术有很大的优势。就算精子数量少,但只要能找到质量还不错的精子,就有机会让卵子受精。比如有一位姓张的先生,他也是少精症患者,每毫升精液里的精子数量远远低于正常标准。但医生通过先进的筛选技术,从他少量的精子中挑选出了活力较好的精子,与他妻子的卵子成功结合,最终成功孕育出了健康的宝宝。

试管婴儿的具体流程

首先就是女方的促排卵阶段。这个阶段医生会根据女方的身体情况,使用药物来促进多个卵泡同时发育。就好比撒下一把种子,希望能长出更多的“果实”,这样能获取更多的卵子,增加成功的机会。

然后就是取卵和取精。通过特殊的仪器,从女方卵巢中取出成熟的卵子,男方则通过手淫等方式取出精子。这一步就像是把“原材料”都准备好了。

接下来就是体外受精环节。把取出来的卵子和精子放在特殊的培养皿里,让它们自然结合。要是精子质量不太好,结合有困难,医生还会用一种叫单精子卵胞浆内注射(ICSI)的技术,直接把精子注射到卵子里,帮助它们结合,就像是给它们牵了个线。

胚胎培养也很关键。受精卵形成胚胎后,要在实验室里培养几天,医生会密切观察胚胎的发育情况,挑选出发育良好的胚胎。

最后就是胚胎移植啦。把选好的胚胎通过一根很细的导管移植到女方的子宫里,就像把种子种到肥沃的土地里,期待它能生根发芽。

试管婴儿成功案例分享

还有一对王姓夫妇,男方同样是少精症患者。他们在尝试试管婴儿技术的时候,心里也是七上八下的,既充满期待又有些担心失败。但在医生的精心安排和指导下,他们顺利完成了整个流程。经过十月怀胎,女方顺利生下了一个可爱的女宝宝。现在这个小家庭可幸福了,孩子给他们带来了无尽的欢乐。

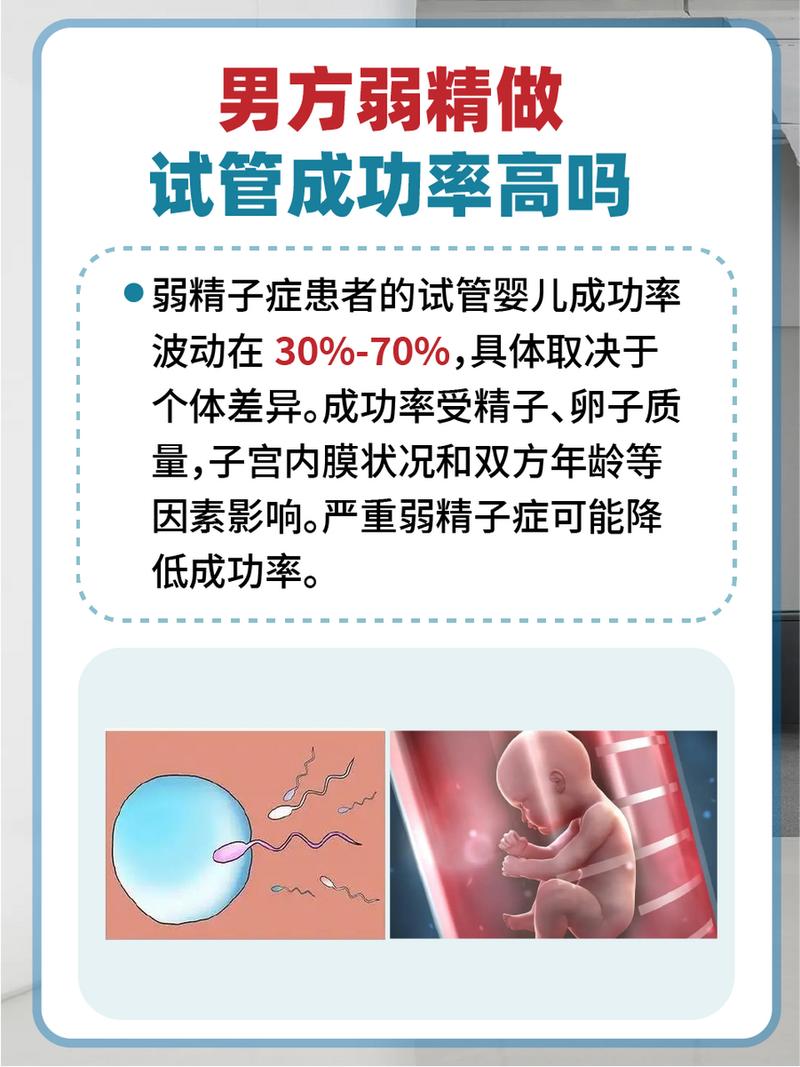

这些成功的案例都告诉我们,试管婴儿技术真的给少精症患者带来了实现生育梦想的可能。不过,咱们也得知道,试管婴儿技术也不是百分百成功的。它的成功率受到很多因素的影响,像女方的年龄、子宫环境,男方的精子质量等等。一般来说,女方年龄越年轻,子宫环境越好,试管婴儿的成功率也就越高。

| 影响因素 | 对成功率的影响 |

|---|---|

| 女方年龄 | 年龄越小,成功率越高,35岁以下成功率约40% - 50%,35 - 40岁成功率约30% - 40%,40岁以上成功率明显下降 |

| 子宫环境 | 子宫形态正常、内膜厚度适宜等良好环境有助于提高成功率 |

| 男方精子质量 | 精子活力、形态等越好,成功率越高 |

试管婴儿过程中的注意事项

在进行试管婴儿的过程中,夫妻双方都得特别注意一些事儿。女方在促排卵期间,要按照医生的嘱咐按时打针、吃药,还要注意休息,不能太劳累了。取卵之后可能会有一些轻微的腹部不适,这时候就得好好调养身体。男方在取精前,要保持良好的生活习惯,戒烟戒酒,别熬夜,这样才能保证精子的质量。

而且在整个过程中,夫妻双方的心态也特别重要。别给自己太大的压力,要保持乐观积极的心态。就像我上面说的那些成功的夫妻,他们在面对困难的时候,始终保持着信心,相互鼓励,这也是他们能成功的一个重要因素呢。

总之,少精症虽然给很多家庭带来了生育的困扰,但试管婴儿技术就像一束光,照亮了他们的生育之路。它让无数少精症患者有了实现生育梦想的机会,给一个个家庭带来了新的希望和幸福。希望更多面临类似问题的家庭,都能了解这项技术,勇敢地去尝试,说不定就能迎来属于自己的小天使啦。

圆梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。