本文详细比较了试管婴儿与自然怀孕的生育能力,通过数据和案例分析得出总体无明显差异,但存在多胎妊娠、遗传疾病等特殊情况及心理等影响因素,帮助读者清晰了解两者关系。

试管婴儿与自然怀孕的生育能力比较:差异与真相

在咱们生活里,生育可是一件大事儿,关乎着一个个家庭的幸福和未来。现在,试管婴儿技术越来越普及,好多因为各种原因难以自然怀孕的夫妻,都把希望寄托在了这项技术上。可大家心里难免会有疑问:通过试管婴儿出生的孩子,和自然怀孕出生的孩子,在生育能力上有没有差别呢?这就是咱们今天要唠唠的话题。

先来说说自然怀孕吧,这是人类最自然的生育方式。在自然状态下,夫妻双方身体健康,没有生育障碍的话,每个月都有一定的几率成功受孕。根据相关统计数据显示:

| 年龄阶段 |

每月自然受孕几率 |

| 20 - 24岁 |

25% - 30% |

| 25 - 29岁 |

20% - 25% |

| 30 - 34岁 |

15% - 20% |

| 35 - 39岁 |

10% - 15% |

| 40 - 44岁 |

5% - 10% |

从这组数据能看出来,女性的年龄对自然受孕几率影响挺大的,年纪越轻,自然受孕的机会相对就越大。自然怀孕的过程呢,就像是一场神奇的生命之旅,精子和卵子在输卵管里自然结合,然后受精卵再在子宫里着床、发育。这个过程受到很多因素的影响,比如夫妻双方的身体状况、生活习惯、心理状态等等。

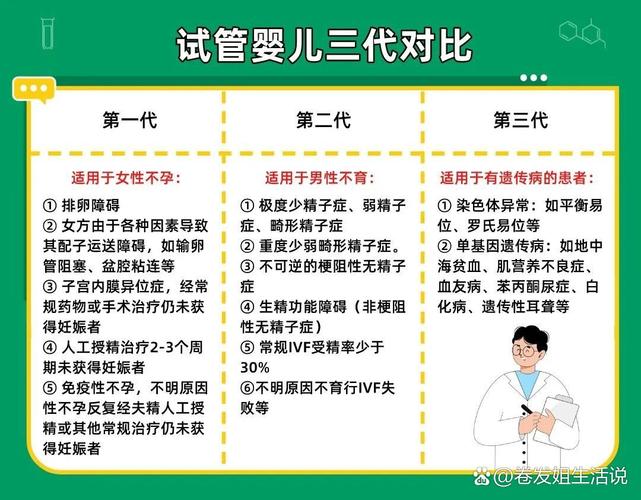

再讲讲试管婴儿技术。试管婴儿可不是在试管里长大的婴儿哦,简单来说,它是把卵子和精子都取出来,在体外的实验室环境里让它们结合形成受精卵,然后再把发育好的胚胎移植到女性的子宫里。这项技术给那些因为输卵管堵塞、男方精子质量差等各种原因导致自然受孕困难的夫妻带来了希望。

那试管婴儿和自然怀孕出生的孩子,在生育能力上到底有没有不同呢?目前大量的研究和临床数据表明,总体上来说,试管婴儿出生的孩子和自然怀孕出生的孩子,在成年后的生育能力并没有明显的差异。

就拿国外一项针对试管婴儿人群的长期跟踪研究来说吧,研究人员对上千名通过试管婴儿技术出生的孩子进行了长达几十年的随访。结果发现,在他们成年后,只要身体健康,没有其他特殊的生育相关疾病,他们的生育能力和自然受孕出生的同龄人差不多,自然受孕的几率也处于正常范围。

这是为啥呢?其实啊,试管婴儿技术只是帮助那些有生育困难的夫妻解决了受孕这一步的问题,并没有改变孩子本身的遗传物质和生殖系统的基本结构和功能。孩子的生育能力主要还是由自身的基因、生殖器官发育情况以及后天的生活环境等多种因素决定的。只要在成长过程中,孩子保持良好的生活习惯,比如不熬夜、合理饮食、适当运动,避免接触一些对生殖系统有害的物质,他们的生育能力就不会受到太大影响。

不过呢,也有一些特殊情况需要咱们注意。在试管婴儿治疗过程中,为了提高成功率,有时候会使用一些药物来促进女性排卵,这可能会导致多胎妊娠的几率增加。多胎妊娠相比于单胎妊娠,会面临更多的风险,比如早产、低体重儿等。这些早产或低体重出生的孩子,在成长过程中可能会面临一些健康问题,其中就有可能影响到他们成年后的生育能力。相关统计显示,多胎妊娠中早产的发生率约为 30% - 50%,而早产出生的孩子在成年后出现生育问题的几率相对单胎足月出生的孩子会略有升高,但总体比例仍然较低。

另外,一些夫妻选择试管婴儿技术,可能是因为自身存在某些遗传疾病或者生殖系统的潜在问题,这些问题有可能遗传给下一代,从而影响孩子未来的生育能力。比如说,如果夫妻一方存在染色体异常,通过试管婴儿技术生育的孩子也有一定几率遗传到这种染色体异常,进而影响生殖细胞的正常发育和功能。不过这种情况相对来说还是比较少的,现在的医学技术在试管婴儿治疗前,也会进行一些相关的遗传咨询和检测,尽量降低这种风险。

还有一个影响因素就是心理方面。大家想想,对于那些通过试管婴儿才拥有孩子的家庭,父母可能会对孩子格外呵护,这虽然是出于爱,但有时候过度的保护可能会让孩子在成长过程中养成一些不太健康的生活习惯,比如缺乏运动、饮食不均衡等。长期下来,这些不良习惯可能会对孩子的身体健康产生影响,间接影响到生育能力。而且,孩子如果知道自己是试管婴儿出生的,可能会在心理上产生一些压力和负担,这种心理因素也可能在一定程度上影响到他们成年后的生育意愿和生育能力。

所以啊,综合来看,试管婴儿和自然怀孕出生的孩子在生育能力上并没有本质的差别。但无论是哪种生育方式,孩子的健康成长都离不开良好的生活环境、健康的生活习惯以及积极的心理状态。咱们做家长的,要给孩子创造一个好的成长条件,让他们都能拥有美好的未来,在未来面对生育问题的时候,也能像大多数人一样,顺其自然。

希望今天聊的这些内容,能让大家对试管婴儿和自然怀孕的生育能力比较有更清楚的认识,心里的疑惑也能少一些。要是还有啥问题,欢迎随时来交流交流。

免责声明:

圆梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。