本文围绕试管婴儿中雌二醇817这一数值展开,讲述了在促排卵、胚胎移植、怀孕早期等不同阶段该数值的意义,强调其并非唯一判断标准,还介绍了影响因素,助力人们更好理解相关知识。

在试管婴儿的过程中,各项指标就像是医生手中的“指南针”,指引着治疗的方向。其中,雌二醇这个指标备受关注。今天咱们就好好唠唠试管婴儿中雌二醇817这个数值背后的意义。

先说说雌二醇是个啥。雌二醇呢,它可是雌激素里的“主力军”,在女性的身体里起着至关重要的作用。就好比是身体这部“精密机器”里的一个关键小零件,虽然小,但缺了它可不行。在试管婴儿治疗期间,雌二醇的数值变化能反映出很多情况。

那这个数值817意味着什么呢?咱得结合试管婴儿的不同阶段来看。

在促排卵阶段,雌二醇的数值可是一路攀升的。促排卵的目的就是让卵巢里的卵泡多发育几个,这样就能有更多的卵子可供选择,提高试管婴儿成功的几率。一般来说,随着卵泡的生长发育,卵泡颗粒细胞会分泌雌二醇,所以雌二醇的数值会跟着往上涨。

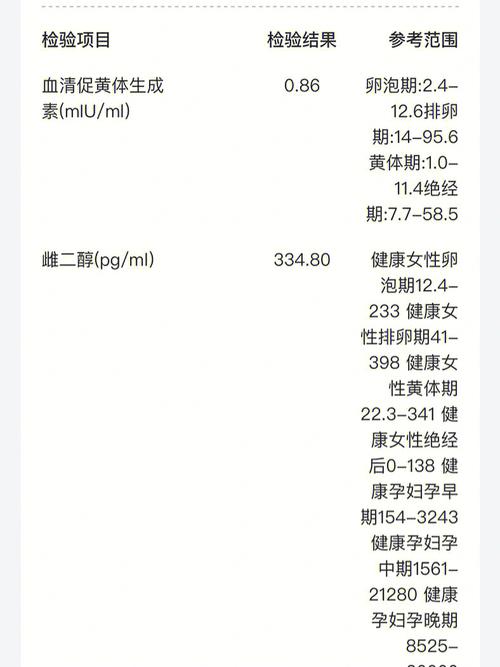

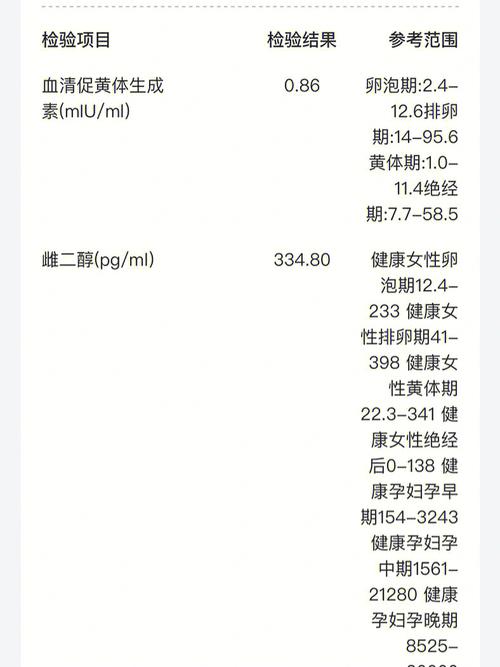

咱们来看一组数据,根据相关临床研究统计:

|试管婴儿周期阶段|雌二醇均值范围(pg/ml)|

| ---- | ---- |

|基础状态|25 - 50|

|促排卵第5天|150 - 300|

|促排卵第7天|300 - 600|

|扳机日|1500 - 3000|

在促排卵早期,如果雌二醇达到817,这可能意味着卵泡发育得还不错,数量和质量或许都挺可观。打个比方,就好像是一片小花园里,原本稀稀拉拉的花苗,现在都茁壮成长起来了,而且看样子都能开出漂亮的花朵。不过呢,这也不是绝对的,还得结合B超监测卵泡的大小、数量等情况一起判断。要是B超显示卵泡大小均匀,数量也符合预期,那这就是个挺不错的信号,说明促排卵方案比较有效。

但要是在促排卵后期,比如接近扳机日了,雌二醇才817,那就得引起重视了。这可能提示卵泡发育不太理想,要么是卵泡数量不够多,要么是卵泡发育得不够成熟。就好比小花园里的花苗,有些长得慢,有些甚至可能“长歪”了,没有达到我们期望的那种“繁花似锦”的状态。这种情况下,医生可能就得重新评估促排卵方案,看看是不是需要调整药物剂量或者更换药物种类。

到了胚胎移植阶段,雌二醇的数值同样重要。这个时候,它主要是为胚胎着床和发育提供一个良好的“土壤环境”。如果移植时雌二醇是817,对于胚胎着床来说,既有可能是个好现象,也有可能存在一些不确定因素。

一般来讲,合适的雌二醇水平能促进子宫内膜的生长和增厚,让子宫内膜变得像一块肥沃的土地,这样胚胎这个“种子”才能更好地扎根生长。要是子宫内膜厚度正常,雌二醇817可能意味着胚胎着床的环境还不错。但如果子宫内膜厚度不太理想,哪怕雌二醇是817,也不能掉以轻心,因为胚胎着床可能会受到影响。

给大家讲个例子,我认识的一个朋友做试管婴儿,在胚胎移植时雌二醇是850左右,当时医生看子宫内膜厚度也还可以,就觉得着床的条件挺不错。结果呢,移植后成功怀孕了,现在孩子都健康出生了。这说明在合适的条件下,这样的雌二醇数值是有可能助力胚胎成功着床的。

再往后,到了怀孕早期,雌二醇也不能忽视。它继续在维持妊娠方面发挥作用。如果怀孕早期雌二醇保持在817左右,这通常意味着胎盘的功能可能还处于一个相对稳定的状态,能够为胎儿提供必要的支持。但要是这个数值突然下降,那就好比是给孕妇和胎儿之间的“生命线”松了劲,可能会有流产的风险。

不过呢,咱们得知道,雌二醇的数值并不是判断试管婴儿是否成功的唯一标准。它就像是一场交响乐里的一个重要旋律,但要演奏出完美的乐章,还需要其他“乐器”的配合。比如孕酮、HCG等指标,还有子宫内膜的状态、胚胎的质量等等。

而且,每个女性的身体情况都不一样,就像世界上没有两片完全相同的树叶一样,不同的人对促排卵药物的反应也不同,所以雌二醇的数值变化也会因人而异。有些女性可能本身激素水平就比较高,稍微促排卵一下,雌二醇就蹭蹭往上涨;而有些女性可能对药物反应比较慢,数值上升得就没那么快。

另外,生活中的一些因素也可能会对雌二醇的数值产生影响。比如说压力,现在很多人生活压力都大,长期的精神压力可能会影响内分泌系统,进而影响雌二醇的分泌。就像一个人一直处在紧张焦虑的状态下,身体这部“机器”的运转可能就会出点小问题。还有饮食,多吃一些富含雌激素的食物,像豆制品之类的,可能会在一定程度上影响雌二醇的数值。

总的来说,试管婴儿中雌二醇817这个数值在不同阶段有不同的意义。它只是我们了解身体状况和治疗进展的一个重要线索,但不能仅凭这一个数值就下结论。就像解一道复杂的数学题,需要综合各种条件和因素,医生也会结合多方面的信息,为患者制定出最合适的治疗方案,帮助大家圆一个孕育的梦想。在整个试管婴儿的过程中,大家要保持乐观的心态,积极配合医生的治疗,相信每一个努力的家庭都能迎来属于自己的小天使。

免责声明:

圆梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。